सन्दर्भ:

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर के अभिभावकों के लिए निर्देश जारी किया है, जिसमें बच्चों की सुरक्षा को लेकर अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता बताई है। यह निर्देश देश में सक्रिय बाल तस्करी नेटवर्कों की बढ़ती घटनाओं के सन्दर्भ में दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 13 आरोपियों को दी गई ज़मानत को रद्द कर दिया है। इन सभी पर एक अंतर-राज्यीय बाल तस्करी गिरोह का हिस्सा होने का गंभीर आरोप है।

मामले की पृष्ठभूमि:

- सुप्रीम कोर्ट उन आपराधिक अपीलों की सुनवाई कर रहा था, जिनमें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कई आरोपियों को दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी। इन आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 363 (अपहरण), धारा 311 (बार-बार अपराध करने वाला), धारा 370(5) (नाबालिगों की तस्करी) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

- यह मामला संदिग्ध बड़े पैमाने पर बाल तस्करी नेटवर्क से जुड़ा है, जो कथित तौर पर नाबालिगों (विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के अपहरण) के खरीद और बिक्री में लिप्त है।

न्यायिक निर्देश और परिणाम:

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी जमानत आदेश को रद्द करते हुए सभी आरोपियों को तत्काल न्यायिक हिरासत के लिए कमिटल कोर्ट (Committal Court) के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

- मुकदमे की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी की जाएगी।

- विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की जाएगी।

- पीड़ित परिवारों के लिए गवाह सुरक्षा का प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा।

- पुलिस को दो महीने के भीतर फरार आरोपियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार करना होगा।

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों से जुड़ी बाल तस्करी पर प्रभावी कदम उठाने के लिए, न्यायालय ने आदेश दिया कि यदि कोई अस्पताल नवजात शिशुओं की सुरक्षा में लापरवाही करता है, तो उसका लाइसेंस तुरंत निलंबित किया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के अन्य प्रमुख निर्देश:

- लापता बच्चों के मामले: हर लापता बच्चे के मामले को संभावित अपहरण या तस्करी का मामला माना जाए, जब तक कि कुछ और साबित न हो।

- अनिवार्य रिपोर्टिंग: पुलिस और मानव तस्करी रोधी इकाइयों (AHTUs) को हर तस्करी के मामले की तत्काल रिपोर्टिंग करनी होगी।

- राज्य-स्तरीय एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो की स्थापना: प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक विशेष ब्यूरो स्थापित किया जाए, जो तस्करी रोधी प्रयासों का समन्वय करेगा।

- बाल कल्याण समितियों (CWCs) को मजबूत बनाना: प्रत्येक जिले में कुशल और प्रशिक्षित स्टाफ के साथ प्रभावी बाल कल्याण समितियाँ (CWCs) मौजूद हों, ताकि बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

- बाल-मित्र अदालतों की स्थापना: तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे सफल मॉडल्स को अपनाकर, ऐसी बाल-मित्र अदालतें स्थापित की जाएं जहाँ बच्चों को सुरक्षित और सहज महसूस हो।

- पीड़ित सहायता प्रणाली को मजबूत करना: बचाए गए बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी सहायता और पुनर्वास सेवाएं लागू की जाएं, ताकि उनका समग्र पुनर्वास सुनिश्चित हो सके।

- समुदाय आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा देना: आम नागरिक की भागीदारी से तस्करी की पहचान, निगरानी और रिपोर्टिंग को बढ़ावा दिया जाए, ताकि अपराध की पहचान समय रहते हो सके।

- गैर-सरकारी संगठन (NGO) के साथ समन्वय: गैर-सरकारी संगठनों के साथ संपूर्ण समन्वय सुनिश्चित किया जाए, ताकि बचाव, पुनर्वास और जागरूकता अभियानों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।

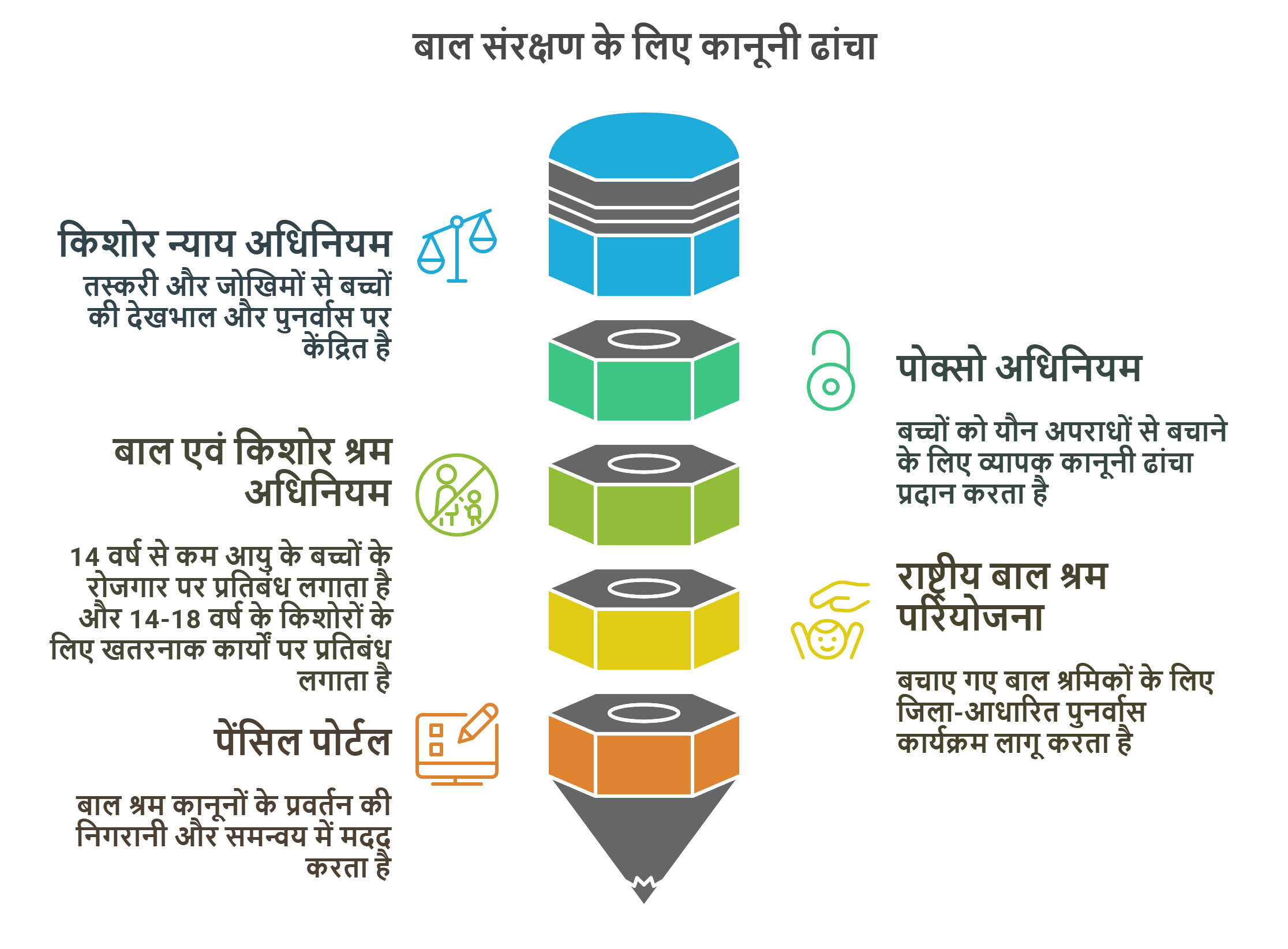

लागू कानूनी ढांचा और सरकारी योजनाएं:

- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015: यह अधिनियम तस्करी या अन्य जोखिमों का शिकार हुए बच्चों की देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करता है।

- पोक्सो अधिनियम, 2012: यह अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए एक विस्तृत कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिसमें विशेष बाल-अनुकूल प्रक्रियाएं शामिल हैं।

- बाल एवं किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986: यह अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है और 14-18 वर्ष के किशोरों के लिए खतरनाक कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है।

- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी): यह परियोजना बचाए गए बाल श्रमिकों के लिए जिला-आधारित पुनर्वास कार्यक्रम लागू करती है।

- पेंसिल पोर्टल: यह एक केंद्रीकृत मंच है, जो बाल श्रम कानूनों के प्रवर्तन पर निगरानी रखने और अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने में मदद करता है।