संदर्भ:

हाल ही में राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में न्यायिक जवाबदेही पर चर्चा की। यह चर्चा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आवास से नकदी बरामद होने के आरोपों के बाद पारदर्शिता को लेकर बढ़ती चिंताओं के संदर्भ में हुई।

न्यायिक जवाबदेही क्या है?

न्यायिक जवाबदेही उस सिद्धांत को संदर्भित करती है, जिसके अनुसार न्यायाधीशों को अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जवाबदेह होना चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायपालिका पारदर्शी तरीके से कार्य करे, निष्पक्षता बनाए रखे और कानून के शासन (Rule of Law) को कायम रखे। चूंकि न्यायाधीशों को समाज की ओर से न्याय देने की शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए उनका कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना आवश्यक है।

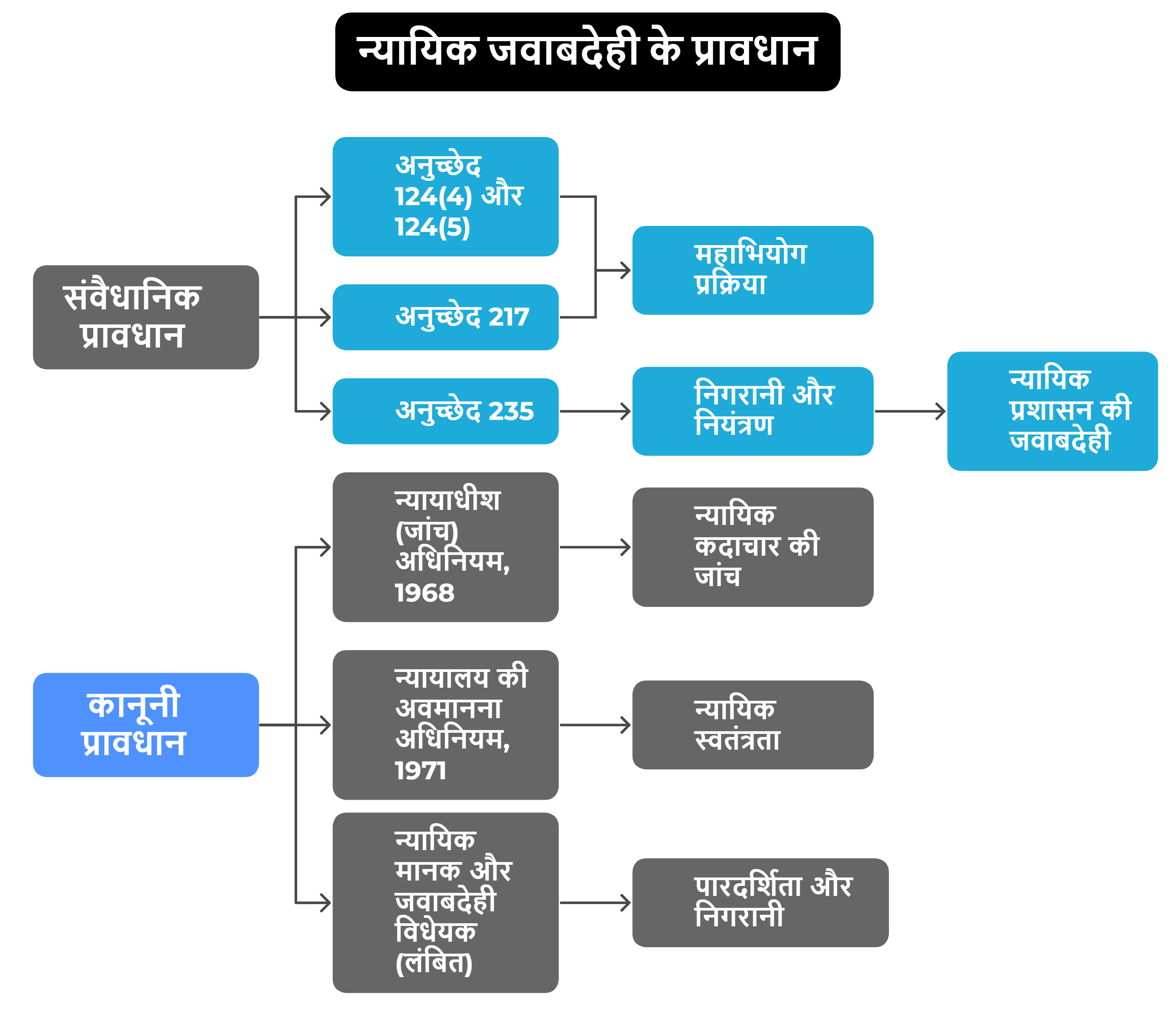

न्यायिक जवाबदेही के प्रावधान:

संवैधानिक प्रावधान:

● अनुच्छेद 124(4) और 124(5): सिद्ध दुर्व्यवहार (Proven Misbehavior) या अक्षमता (Incapacity) के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया निर्धारित करता है।

● अनुच्छेद 217: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी महाभियोग की समान प्रक्रिया प्रदान करता है।

● अनुच्छेद 235: उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों (Subordinate Courts) की निगरानी और नियंत्रण करने का अधिकार देता है, जिससे न्यायिक प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

न्यायिक जवाबदेही के कानूनी प्रावधान:

● न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968: तीन सदस्यीय पैनल के माध्यम से न्यायिक कदाचार की जांच के लिए एक तंत्र स्थापित करता है।

● न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971: न्यायपालिका को अनुचित प्रभाव से बचाता है और उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।

● न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक (लंबित): न्यायपालिका में पारदर्शिता और निगरानी तंत्र को सुधारने का प्रयास करता है।

न्यायिक जवाबदेही की आवश्यकता:

● जनता का विश्वास सुनिश्चित करना: न्यायपालिका की विश्वसनीयता बनाए रखना, जो कानूनी प्रणाली में जनता के विश्वास के लिए महत्वपूर्ण है।

● कदाचार को रोकना: न्यायाधीशों को नैतिक मानकों और संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना।

● पारदर्शिता बढ़ाना: निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए न्यायिक निर्णयों की जांच की जानी चाहिए।

● स्वतंत्रता और जिम्मेदारी को संतुलित करना: यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक स्वतंत्रता का व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग न हो।

● कानून के शासन को बढ़ावा देना: यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय निष्पक्ष, निष्पक्ष और संवैधानिक जनादेश के अनुरूप हों।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम:

● न्यायिक नियुक्तियों को लेकर लंबे समय से जारी बहस के संदर्भ में, राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम का उल्लेख किया, जिसे 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

● यह अधिनियम न्यायिक नियुक्तियों में सुधार लाने के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन इसे लेकर विवाद बना रहा। धनखड़ ने सुझाव दिया कि NJAC अधिनियम की विरासत और न्यायिक नियुक्तियों में संभावित सुधारों पर चर्चा के लिए राज्यसभा के नेताओं के साथ जल्द ही एक संरचित बैठक आयोजित की जाएगी।

आगे की राह:

● विधायी सुधार: न्यायिक निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक को तत्काल पारित करना।

● आंतरिक तंत्र को मजबूत करना: न्यायपालिका के भीतर उचित आचरण सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा निकायों का निर्माण करना।

● नैतिक दिशा-निर्देशों को संहिताबद्ध करना:एक स्पष्ट आचार संहिता के लिए न्यायिक मूल्यों के पुनर्कथन का विस्तार और प्रवर्तन करना।

● सार्वजनिक जांच: न्यायिक निर्णयों और गतिविधियों के प्रकाशन के माध्यम से पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना।

● प्रशिक्षण और जागरूकता: जवाबदेही को बनाए रखने के लिए नैतिक सिद्धांतों और संवैधानिक मूल्यों पर न्यायाधीशों के लिए नियमित प्रशिक्षण आयोजित करना।