सन्दर्भ:

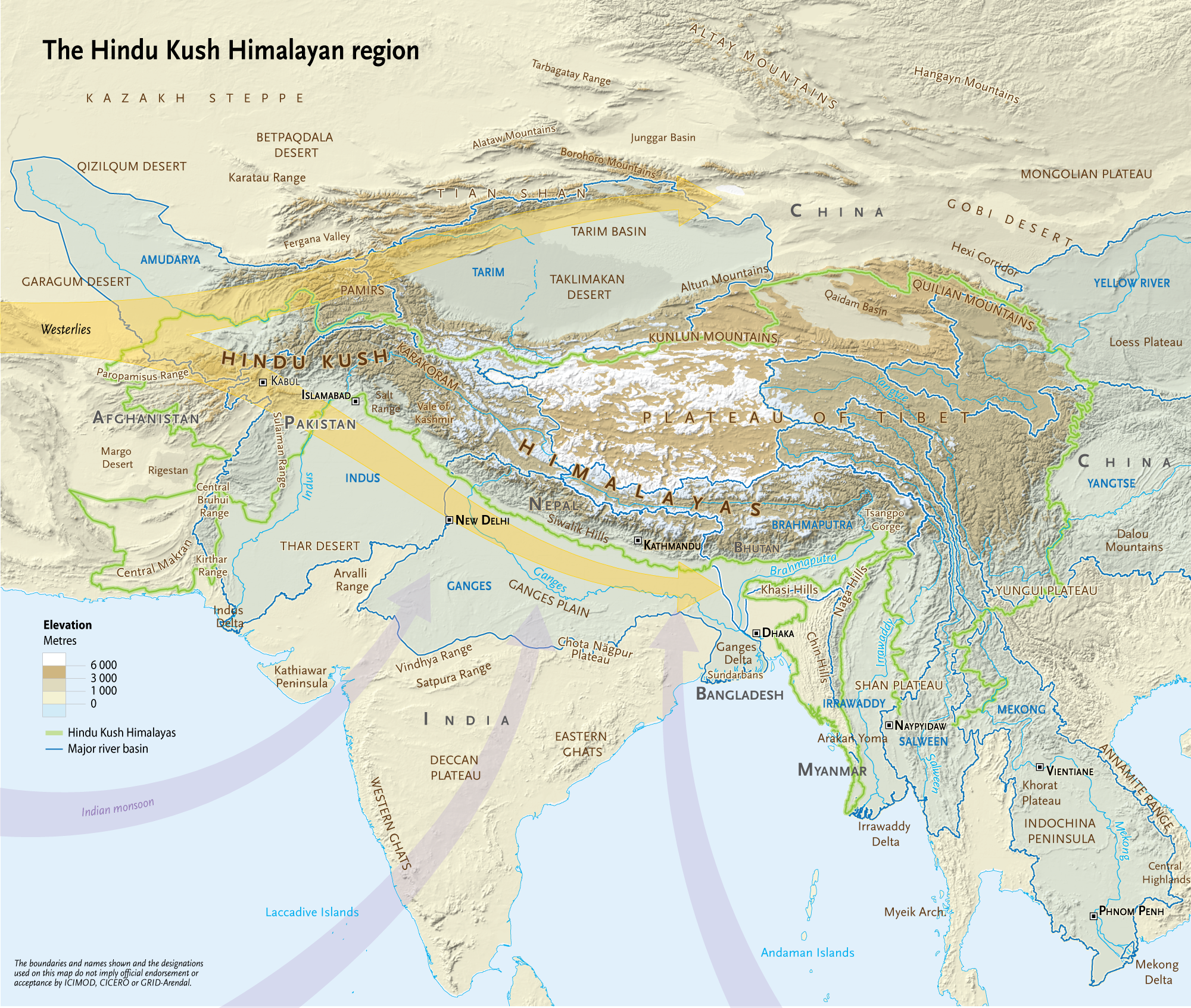

इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में बर्फ की स्थायित्व (स्नो पर्सिस्टेंस) में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जो इस क्षेत्र के लिए एक गंभीर संकट का संकेत है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र सहित 12 प्रमुख नदी प्रणालियों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, जिससे लगभग दो बिलियन लोगों की जल सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस क्षेत्र में पिछले दो दशकों में सबसे कम बर्फ जमी है, जो आने वाले समय में जल संकट की स्पष्ट चेतावनी है।

रिपोर्ट के बारे में:

ICIMOD की यह रिपोर्ट 23 वर्षों (2003–2025) की सैटेलाइट डेटा श्रृंखला पर आधारित है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नवंबर से मार्च के बीच पूरे हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में औसत बर्फ की स्थायित्व (स्नो पर्सिस्टेंस) घटकर सिर्फ 23.6% रह गई है, जो पिछले 23 वर्षों में सबसे कम स्तर पर है।

- गंगा बेसिन: सामान्य स्तर की तुलना में 24.1% कम बर्फ की स्थायित्व।

- सिंधु बेसिन: सामान्य से 24.5% कम।

- ब्रह्मपुत्र बेसिन: यहां भी बर्फ की गंभीर कमी देखी गई है, हालांकि यह गंगा और सिंधु बेसिन की तुलना में थोड़ी कम है।

इस संकट के मुख्य कारण क्या हैं?

रिपोर्ट के अनुसार, इस बर्फ की लगातार कमी के पीछे मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है, विशेष रूप से:

- हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में तापमान का लगातार बढ़ना।

- कार्बन उत्सर्जन जो पहले से ही दीर्घकालिक प्रभाव डाल चुका है।

- वर्षा के पैटर्न में बढ़ती अनियमितता।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

हिंदू कुश हिमालय को एशिया के "जल स्तंभ" (Water Towers of Asia) कहा जाता है, क्योंकि यही पर्वतीय क्षेत्र उन नदियों को जीवन देता है जिन पर दक्षिण एशिया की कृषि, जल विद्युत, जैव विविधता और करोड़ों लोगों की आजीविका निर्भर करती है।

इन नदी प्रणालियों में लगभग 25% पानी मौसमी हिमपात के पिघलने से आता है और यह हिस्सा पूर्व (गंगा) से पश्चिम (सिंधु) की ओर बढ़ता जाता है। यदि पर्याप्त बर्फ जमा नहीं हुई और समय के साथ उसका पिघलना नहीं हुआ, तो गर्मियों की शुरुआत में नदियों का जल प्रवाह कम हो जाएगा। इसका सीधा प्रभाव इन क्षेत्रों पर पड़ेगा:

- इंडो-गंगा मैदानों में सिंचित खेती पर।

- हिमालयी राज्यों और नीचे स्थित देशों में जल विद्युत उत्पादन पर।

- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी की उपलब्धता पर।

- उन पारिस्थितिक तंत्रों और जैव विविधता पर, जो निरंतर जल प्रवाह पर निर्भर हैं।

आगे की राह:

चूंकि दक्षिण एशिया की अधिकांश प्रमुख नदियाँ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करती हैं, इसलिए इस बढ़ते जल संकट का समाधान केवल क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से ही संभव है। ICIMOD की रिपोर्ट भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे देशों के बीच बहुपक्षीय समझौतों और साझा जल प्रबंधन तंत्र की आवश्यकता पर जोर देती है।

इन समझौतों का दायरा केवल जल के समान वितरण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इनमें शामिल होना चाहिए:

- संयुक्त जलवायु अनुकूलन रणनीतियाँ

- आंकड़ों और तकनीक की साझेदारी

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण, विशेषकर ऐसे समय में जब ग्लेशियर झील विस्फोट (GLOFs) और सूखे की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं।