संदर्भ:

हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) 2025, देश की न्याय प्रणाली की व्यापक समीक्षा प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट न्याय व्यवस्था के बड़े पहलुओं का मूल्यांकन करती है, जिसमें पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी का बहुत कम होना एक महत्त्वपूर्ण चिंता का विषय है। कानून व्यवस्था को अधिक समावेशी, उत्तरदायी और प्रभावी बनाने के लिए लैंगिक समानता जरूरी है।

भारतीय पुलिस में महिलाएं:

भारतीय पुलिस बल में 20.3 लाख से अधिक कर्मी हैं, फिर भी महिलाओं की भागीदारी विशेषकर वरिष्ठ पदों पर बहुत ही कम है। रिपोर्ट के अनुसार:

- पूरे पुलिस बल में वरिष्ठ पदों पर 1,000 से भी कम महिला अधिकारी हैं।

- 3.1 लाख अधिकारियों (कांस्टेबलों को छोड़कर) में केवल लगभग 8% महिलाएं हैं।

- गैर-आईपीएस महिला अधिकारियों में से 90% से अधिक कांस्टेबल स्तर पर हैं, और कुल संख्या 25,000 से कुछ अधिक है।

यह आंकड़े न केवल संख्या में बल्कि नेतृत्व और निर्णय लेने के अवसरों में भी महिलाओं की भारी कमी को दर्शाते हैं। यह असमानता एक लैंगिक रूप से संवेदनशील पुलिसिंग वातावरण बनाने के प्रयासों को प्रभावित करती है, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों में।

पुलिस में अधिक महिलाओं की आवश्यकता क्यों है?

कानूनी और सामाजिक दोनों पहलुओं से यह जरूरी है कि पुलिस सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। हाल के वर्षों में आपराधिक कानूनों और प्रक्रियाओं में कई संशोधनों के तहत कुछ संवेदनशील कानूनी कार्यवाहियों में महिला अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। उदाहरण के लिए:

- किसी महिला अभियुक्त की गिरफ्तारी और तलाशी महिला अधिकारी द्वारा ही की जानी चाहिए।

- कुछ विशेष प्रकार के मामलों (जैसे यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा) में बयान और रिपोर्ट महिला अधिकारी द्वारा दर्ज किए जाने चाहिए।

इसके अलावा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अपराध कुल दर्ज किए गए आईपीसी अपराधों का लगभग 10% हैं। वहीं, 2021 में गिरफ्तार किए गए लोगों में लगभग 5.3% महिलाएं थीं। ऐसे में महिला पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति न केवल कानूनी प्रक्रिया की दृष्टि से आवश्यक है, बल्कि यह भी जरूरी है कि महिला पीड़ितों और अभियुक्तों के साथ सम्मान और निष्पक्षता से व्यवहार किया जा सके।

पोक्सो अधिनियम, 2012 के लागू होने से भी पुलिस में महिलाओं की भर्ती के नए अवसर बने हैं, क्योंकि बच्चों से जुड़े मामलों में विशेष संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, अनुभवजन्य अध्ययनों से पता चलता है कि महिला अधिकारी बल प्रयोग की संभावना कम रखती हैं, समुदाय में विश्वास बढ़ाती हैं और विशेष रूप से यौन या घरेलू हिंसा जैसे मामलों में न्याय तक पहुंच को बेहतर बनाती हैं।

प्रतिनिधित्व और आरक्षण: वर्तमान नीतियां और कमियां

- महिलाओं के बेहतर प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को देखते हुए अधिकांश भारतीय राज्यों ने पुलिस बल में सीधी भर्ती की नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% से 33% तक आरक्षण की नीति अपनाई है। यह क्षैतिज आरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि महिलाएं सभी सामाजिक वर्गों, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), और सामान्य वर्ग, में भर्ती हों।

जहां चयन केवल योग्यता के आधार पर होता है और यह न्यूनतम आरक्षण सीमा पूरी नहीं होती, वहां महिला उम्मीदवारों को चयन सूची में ऊपर लाकर कोटा पूरा किया जाता है। हालांकि, कुछ राज्य अब भी सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं की भर्ती को केवल 10% तक सीमित करते हैं, जो यह दर्शाता है कि पूरे देश में आरक्षण नीतियों में और अधिक समरूपता और समानता लाने की आवश्यकता है।

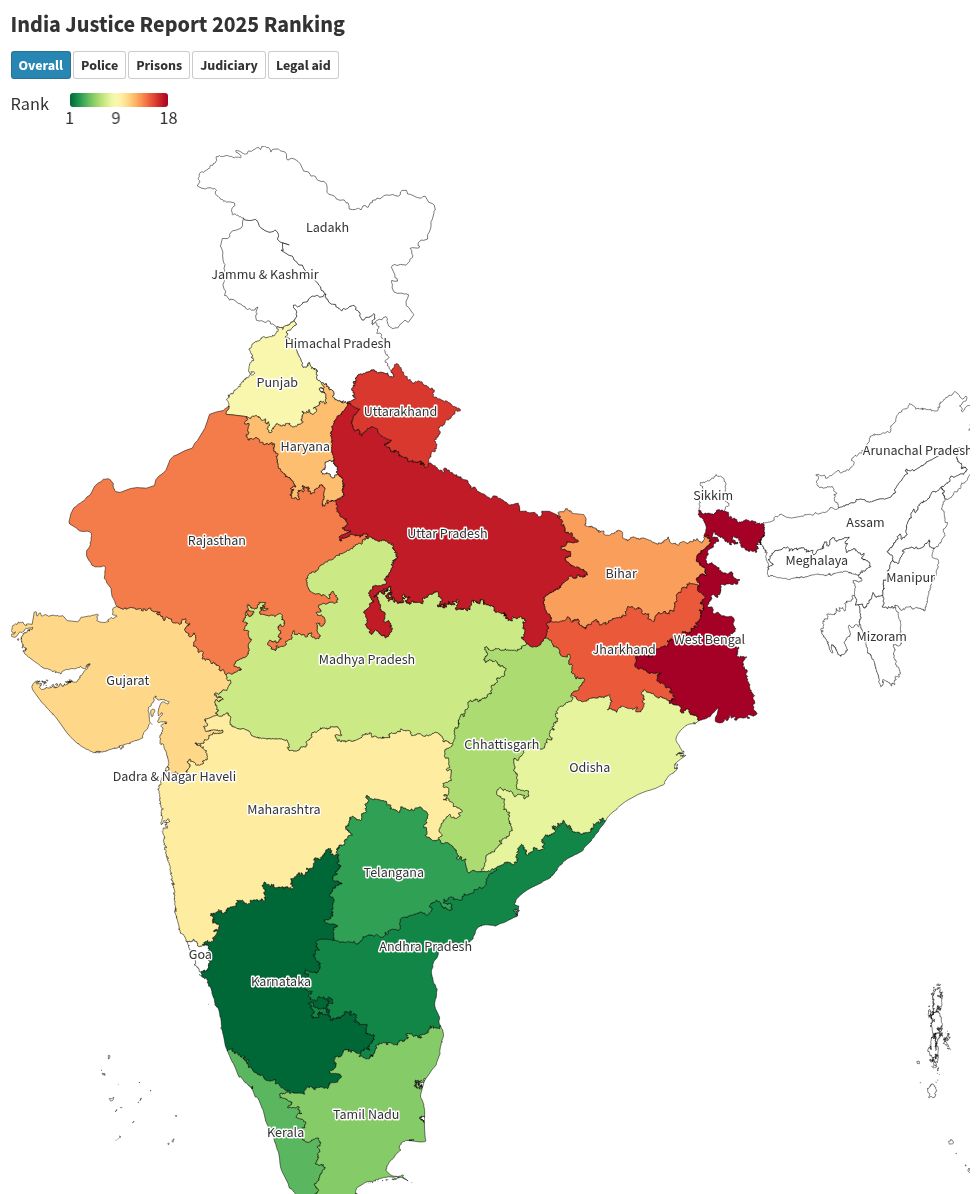

दक्षिणी राज्य अग्रणी:

- इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 की सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि न्याय व्यवस्था के विभिन्न मानकों पर दक्षिण भारत के राज्यों का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु ने रिपोर्ट में शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। इनकी सफलता का श्रेय न्याय प्रणाली के चार स्तंभों, पुलिस, न्यायपालिका, जेल व्यवस्था और कानूनी सहायता में निरंतर और समग्र सुधार प्रयासों को दिया गया है।

• कर्नाटक बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में सर्वोच्च स्थान पर है। यह एकमात्र राज्य है जिसने पुलिस और जिला न्यायपालिका दोनों में जाति आधारित आरक्षण (SC, ST और OBC) को पूरा किया है।

• केरल में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिक्त पदों की दर सबसे कम है, जो प्रशासनिक दक्षता को दर्शाता है।

• तमिलनाडु जेल सुधारों में अग्रणी है, यहां जेलों की आबादी केवल 77% है जबकि राष्ट्रीय औसत 131% से अधिक है।

• तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने पुलिसिंग प्रदर्शन में क्रमशः पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया है।

महिलाओं की भागीदारी और पुलिस सुधारों में चुनौतियाँ

नीतिगत पहलों के बावजूद, पुलिस सुधारों का, विशेष रूप से लिंग समावेशन से जुड़े उपायों का, सही क्रियान्वयन कई ढांचागत बाधाओं के कारण असमान रहा है। भारत में पुलिसिंग संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है, इसलिए सुधारों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

मुख्य चुनौतियां:

• भर्ती ढांचे में कमी: कई राज्यों में स्थायी पुलिस भर्ती बोर्ड नहीं हैं, जिससे अनियमित और अस्थायी तरीके से भर्ती होती है।

• बुनियादी सुविधाओं की कमी: पुलिस स्टेशनों में अलग शौचालय, विश्राम कक्ष और क्रेच जैसी सुविधाएं नहीं होने से महिलाएं सेवा में आने या बने रहने से हिचकती हैं।

• महिला स्टाफ की कमी: गृह मंत्रालय (MHA) ने हर थाने में महिला डेस्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी है, लेकिन प्रशिक्षित महिला कर्मियों की कमी के कारण ये डेस्क अक्सर काम नहीं कर पातीं।

इसके अतिरिक्त, महिला पुलिस को सामान्य पुलिस बल में मिलाने का प्रस्ताव लिंग समानता बढ़ाने के लिए किया गया है, लेकिन इस तरह के प्रशासनिक बदलावों का प्रभाव राज्य दर राज्य अलग-अलग देखने को मिल रहा है।

प्रशिक्षण और नए आपराधिक कानून: अनिश्चित प्रभाव

रिपोर्ट यह भी बताती है कि पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण और कौशल विकास की समग्र स्थिति कमजोर है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), NCRB, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और राज्य मानवाधिकार आयोगों (SHRC) के आंकड़े निरंतर पेशेवर प्रशिक्षण की आवश्यकता को दर्शाते हैं।

साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों को लेकर भी चर्चा जारी है। जहां इन कानूनों से त्वरित सुनवाई और वैकल्पिक सज़ा के उपायों की उम्मीद है, वहीं बढ़ती जेल आबादी और ज़मानत पर पाबंदियों को लेकर चिंता भी जताई जा रही है।

निष्कर्ष

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 भारत की न्याय प्रणाली की स्थिति का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती है और यह दर्शाती है कि ढांचागत सुधारों और लैंगिक समावेशन की सख्त आवश्यकता है। जहां दक्षिणी राज्यों ने एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है, वहीं पुलिस बल में महिलाओं का समग्र प्रतिनिधित्व अब भी बहुत कम है।

इन कमियों को दूर करने के लिए समन्वित नीतियों, ढांचागत सुधारों और लगातार निवेश की जरूरत है ताकि न्याय प्रणाली सभी नागरिकों के लिए न्यायसंगत, समावेशी और उत्तरदायी बन सके।

| मुख्य प्रश्न: आपराधिक न्याय सुधार के संदर्भ में पुलिस बल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के महत्व पर चर्चा कीजिए। इस उद्देश्य की पूर्ति में कानूनी प्रावधानों और राज्य स्तर की पहलों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। |