सन्दर्भ: हाल ही में उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना, जहां समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की गई, जोकि एक महत्वपूर्ण संवैधानिक और सामाजिक उपलब्धि बन गई है। यह सुधार भारत के कानूनी और सामाजिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। संविधान के राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप, उत्तराखंड में लागू यूसीसी का उद्देश्य सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, लिव-इन संबंध और उत्तराधिकार से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों को एकरूप बनाना है।

- सरकार इस पहल को लैंगिक समानता, प्रशासनिक दक्षता और कानून की एकरूपता की दिशा में एक प्रगतिशील कदम के रूप में देखती है। हालांकि, इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं पर संभावित प्रभावों को लेकर व्यापक विमर्श और बहस को भी जन्म दिया है।

ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि :

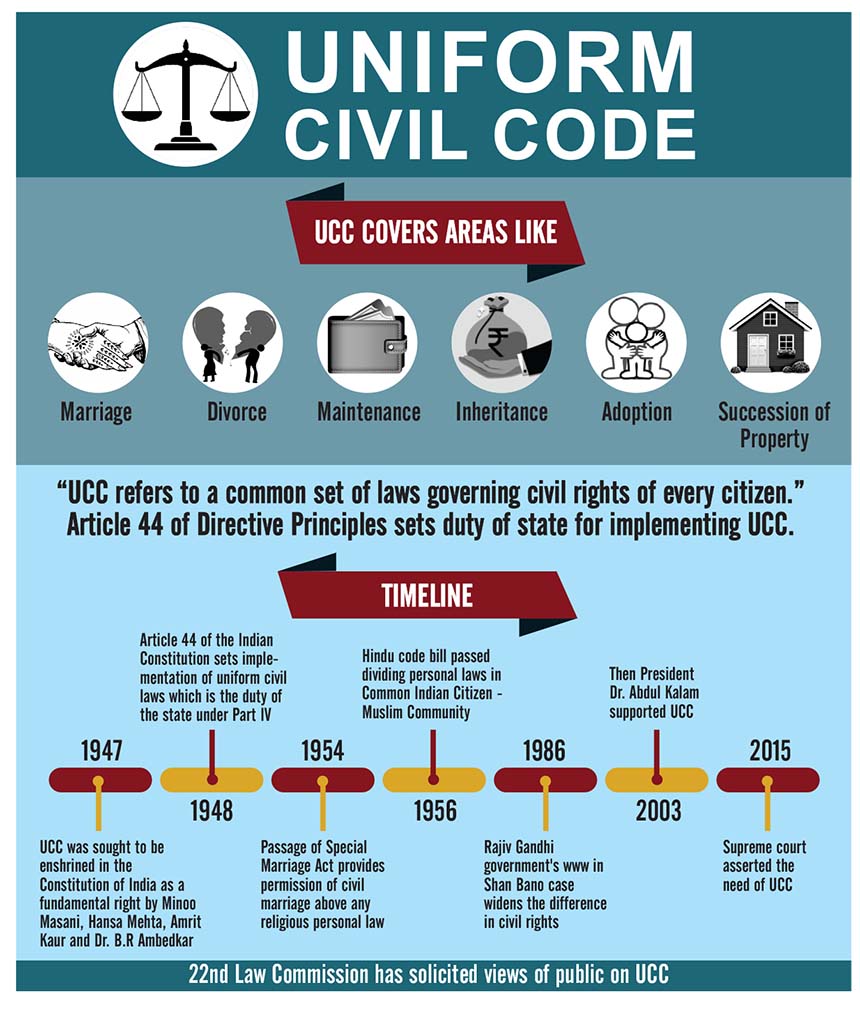

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में निहित है, जो राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान व्यक्तिगत कानून स्थापित करने की दिशा में प्रयास करने का निर्देश देता है। हालांकि, भारत की विविध सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना ने परंपरागत रूप से विभिन्न धार्मिक समुदायों को व्यक्तिगत मामलों के लिए भिन्न-भिन्न कानूनी व्यवस्थाओं का पालन करने की अनुमति दी है।

वर्तमान में, गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है, जो 1867 से पुर्तगाली नागरिक संहिता के प्रावधानों का अनुसरण कर रहा है।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया 2022 में प्रमुखता से शुरू हुई, जिसके परिणामस्वरूप फरवरी 2024 में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत कई महत्वपूर्ण कानूनी सुधार पेश किए गए, जिनमें शामिल हैं:

- समान संपत्ति अधिकार: बेटों और बेटियों को उत्तराधिकार में समान अधिकार प्रदान किए गए हैं।

- लिव-इन रिलेशनशिप की मान्यता: लिव-इन संबंधों से जन्मे बच्चों को कानूनी मान्यता दी गई है, जिससे उनके वैध अधिकार सुनिश्चित होते हैं।

- तलाक के लिए एक समान आधार: धार्मिक भिन्नताओं को समाप्त करते हुए तलाक के लिए एक समान और मानकीकृत कानूनी ढांचा स्थापित किया गया है।

इस अधिनियम की एक उल्लेखनीय विशेषता विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के लिए डिजिटल पंजीकरण प्रणाली की शुरुआत है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाया गया है।

उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता की मुख्य विशेषताएं:

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को कई कानूनी और प्रशासनिक सुधारों के आधार पर तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

1. विवाह और तलाक नियम

· सभी विवाह, चाहे वे किसी भी धार्मिक संबद्धता के हों, ऑनलाइन पंजीकृत होने चाहिए ।

· अनिवार्य पंजीकरण की समय सीमा:

o 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाहों का पंजीकरण छह माह के भीतर कराया जाना आवश्यक है ।

o यूसीसी कार्यान्वयन के बाद किए गए विवाहों को 60 दिनों के भीतर पंजीकृत किया जाना चाहिए ।

· तलाक पंजीकरण के लिए विवाह पंजीकरण, न्यायालय का आदेश, केस संख्या, अंतिम आदेश और बच्चों की जानकारी की आवश्यकता होती है ।

· यह पोर्टल लोगों को आधिकारिक अदालती दस्तावेज प्रस्तुत करके अपने विवाह को रद्द करने का पंजीकरण करने की अनुमति देता है।

2. लिव-इन रिलेशनशिप पर नियम

· यूसीसी कार्यान्वयन के एक महीने के भीतर लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण होना चाहिए।

· कोई भी या दोनों साथी ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से संबंध समाप्त कर सकते हैं।

· यदि केवल एक पक्ष विघटन के लिए आवेदन करता है, तो रजिस्ट्रार को दूसरे पक्ष से इसकी पुष्टि प्राप्त करनी होगी।

· यदि कोई महिला लिव-इन रिलेशनशिप के दौरान गर्भवती हो जाती है, तो बच्चे के जन्म के 30 दिनों के भीतर सरकार को सूचित किया जाना चाहिए।

· मकान मालिक उन दंपतियों को आवास देने से इनकार नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने अपने लिव-इन रिलेशनशिप को UCC के तहत पंजीकृत करा लिया है।

3. उत्तराधिकार और वसीयत पंजीकरण:

· उत्तराधिकार के मामलों में पुरुषों और महिलाओं को समान संपत्ति अधिकार दिए गए हैं।

· वसीयत पंजीकरण के तीन तरीके:

o ऑनलाइन फॉर्म जमा करना।

o हस्तलिखित या टाइप की गई वसीयत अपलोड करना।

o तीन मिनट का वीडियो वक्तव्य रिकॉर्ड करना और अपलोड करना ।

4. डिजिटल गवर्नेंस और एआई एकीकरण :

· विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप और वसीयत के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक समर्पित यूसीसी पोर्टल ( ucc.uk.gov.in ) विकसित किया गया है ।

· पोर्टल में आधार-आधारित सत्यापन और अंग्रेजी सहित 22 भाषाओं को समर्थन देने वाली एआई-संचालित अनुवाद सेवा शामिल है।

· पुलिस, न्यायालयों और नगर निकायों सहित 13 सरकारी विभागों से डेटा एकीकृत किया गया है, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया गया है।

· मामूली शुल्क पर तत्काल पंजीकरण सुविधा उपलब्ध है।

5. प्रशासनिक निरीक्षण और अनुपालन

· रजिस्ट्रार और उप-रजिस्ट्रार शहरी और ग्रामीण स्तर पर यूसीसी अनुपालन की देखरेख करेंगे ।

· सामान्य परिस्थितियों में 15 दिनों के भीतर तथा आपातकालीन स्थिति में तीन दिनों के भीतर दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे ।

· अस्वीकृति की स्थिति में, आवेदक रजिस्ट्रार के समक्ष 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो, तो 60 दिनों के भीतर मामले को रजिस्ट्रार-जनरल के समक्ष बढ़ा सकते हैं।

· अनुपालन न करने पर दंड :

o पहली बार उल्लंघन करने वालों को चेतावनी दी जाती है।

o बार-बार उल्लंघन करने पर वित्तीय दंड लगाया जाएगा।

सामाजिक निहितार्थ और आलोचनाएँ :

प्रगतिशील पहलू

- लैंगिक समानता: समान उत्तराधिकार अधिकारों की गारंटी का उद्देश्य सदियों पुरानी भेदभावपूर्ण प्रथाओं का निवारण करना है।

- प्रशासनिक दक्षता: डिजिटल पंजीकरण प्रणाली कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाती है और नौकरशाही संबंधी कमियों को कम करती है।

- सामाजिक सामंजस्य: व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता को बढ़ावा देकर, समान नागरिक संहिता का उद्देश्य धार्मिक समुदायों के बीच कानूनी विभाजन को पाटना है।

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ:

- व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन: आलोचकों का कहना है कि अनिवार्य पंजीकरण, विशेष रूप से लिव-इन संबंधों का पंजीकरण, व्यक्तिगत गोपनीयता और व्यक्तिगत पसंद का उल्लंघन करता है, कुछ जोड़ों ने तो उत्तराखंड से स्थानांतरित होने पर भी विचार किया है।

o कार्यान्वयन के दौरान एक समान कानून लागू करने और अनुच्छेद 25 तथा 5वीं और 6वीं अनुसूचियों के प्रावधानों द्वारा संरक्षित व्यक्तिगत धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का सम्मान करने के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखना होगा।

- धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिरोध: मुस्लिम संगठन और अन्य धार्मिक समूह तर्क देते हैं कि समान नागरिक संहिता पारंपरिक व्यक्तिगत कानूनों का अतिक्रमण करती है और सांस्कृतिक पहचान को कमजोर कर सकती है । अनुसूचित जनजातियों को दी गई छूट एकरूपता की धारणा को और जटिल बनाती है।

o धार्मिक समुदायों और पारंपरिक निकायों का विरोध इस प्रकार के सुधार को लागू करने की सामाजिक-राजनीतिक जटिलताओं को उजागर करता है। यह विरोध खंडित स्वीकृति और कानूनी चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकता है।

- विभिन्न व्याख्याओं की संभावना: हरियाणा जैसे राज्यों में, स्थानीय निकायों (जैसे खाप पंचायतों) ने अतिरिक्त प्रतिबंधों की मांग की है, जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन असंगत हो सकता है।

- प्रशासनिक बाधाएँ: यद्यपि डिजिटल प्रणाली नवीन है, फिर भी इसकी सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना - विशेष रूप से दूरदराज या ग्रामीण क्षेत्रों में—एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।

समान नागरिक संहिता की व्यापक अवधारणा:

संवैधानिक और न्यायिक दृष्टिकोण:

- अनुच्छेद 44: समान नागरिक संहिता व्यापक संवैधानिक अधिदेश का हिस्सा है जो राज्य से समान व्यक्तिगत कानून स्थापित करने का आग्रह करता है।

- न्यायिक समर्थन: ऐतिहासिक मामले- मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985), सरला मुदगल बनाम भारत संघ (1995) औरजॉन वल्लमट्टम बनाम भारत संघ (2003) - ने बार-बार एक समान कानूनी ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित किया है जो धार्मिक मतभेदों से परे हो।

- विधि आयोग का रुख: 2018 में, 21वें विधि आयोग ने कहा कि यद्यपि समान नागरिक संहिता एक वांछनीय सुधार है, फिर भी इसका समय और आवश्यकता अभी भी विवादास्पद बनी हुई है, जो आधुनिक कानूनी सुधारों और भारत के पारंपरिक ढांचे के बीच तनाव को दर्शाता है।

नीतिगत तर्क और आधुनिकीकरण

- भेदभावपूर्ण प्रथाओं का उन्मूलन: यूसीसी का उद्देश्य हलाला, इद्दत और तीन तलाक जैसी प्रथाओं को समाप्त करना है , जिन्हें भेदभावपूर्ण माना जाता है।

- कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण: डिजिटल शासन और समान प्रक्रियाएँ भारत के कानूनी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय हैं, जिससे इसे समकालीन आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाया जा सके।

निष्कर्ष :

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन एक ऐतिहासिक सुधार है, जिसके गहरे कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक निहितार्थ हैं। व्यक्तिगत कानूनों को मानकीकृत करके, यूसीसी लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। हालांकि, इस सुधार ने व्यक्तिगत अधिकारों, सांस्कृतिक पहचान और राज्य के हस्तक्षेप के दायरे पर गहरी बहस भी छेड़ दी है। जैसे-जैसे राष्ट्रव्यापी यूसीसी पर चर्चा जारी है, उत्तराखंड का अनुभव बहुलवादी समाज में कानूनी सुधारों की चुनौतियों और अवसरों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह केस स्टडी न केवल प्रगतिशील परिवर्तन की क्षमता को दर्शाती है, बल्कि भारत में संवेदनशील, समावेशी और संतुलित नीति कार्यान्वयन की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है।

| मुख्य प्रश्न: समान नागरिक संहिता (यूसीसी) भारत में लंबे समय से बहस का विषय रही है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के महत्व और चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें ? |