सन्दर्भ:

परमाणु ऊर्जा भारत की ऊर्जा नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो देश का पाँचवां सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन स्रोत है। यह ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति में भी अहम भूमिका निभाती है। भारत, जो तेजी से बढ़ती जनसंख्या और दशक के अंत तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है, उसकी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार आवश्यक है। हालांकि, कच्चे माल की सीमित उपलब्धता, ऊंची पूंजी लागत और तकनीकी चुनौतियां, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमताओं के विकास में प्रमुख अवरोध हैं। इन बाधाओं का समाधान ऊर्जा आत्मनिर्भरता और दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।

भारत में परमाणु ऊर्जा की वर्तमान स्थिति:

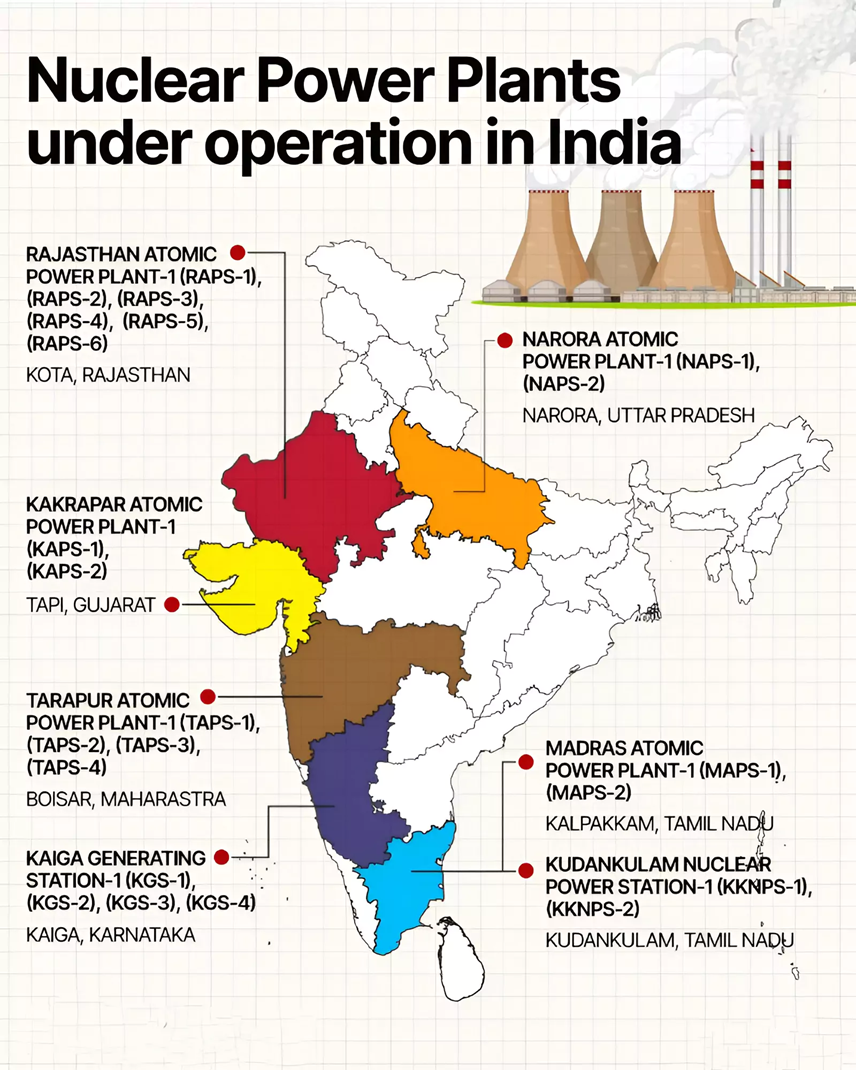

परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPCIL) वर्तमान में सात परमाणु बिजली संयंत्रों में 24 रिएक्टरों का संचालन करता है, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8,180 मेगावाट है। भारत के कुल बिजली उत्पादन में इसका हिस्सा भले ही कम है, लेकिन इसे विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत के रूप में देखा जाता है, जोकि दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

भारत में परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता:

1. बढ़ती ऊर्जा मांग - भारत में औद्योगिकीकरण और शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, जिससे देश की ऊर्जा जरूरतें भी लगातार बढ़ रही हैं। वर्तमान में भारत की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है, जिससे मूल्य अस्थिरता और आपूर्ति बाधाओं का खतरा बना रहता है। इन चुनौतियों के बीच, परमाणु ऊर्जा एक स्वच्छ, विश्वसनीय और दीर्घकालिक समाधान के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

2. सीमित जीवाश्म ईंधन संसाधन - भारत की कोयला, तेल और गैस जैसे संसाधनों पर अत्यधिक आयात निर्भरता, देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस संदर्भ में, परमाणु ऊर्जा एक घरेलू और आत्मनिर्भर ऊर्जा विकल्प बनकर भारत को भू-राजनीतिक जोखिमों से बचा सकती है।

3. पर्यावरणीय लाभ - परमाणु ऊर्जा उत्पादन के दौरान कार्बन उत्सर्जन बेहद कम होता है। कोयला आधारित बिजली की तुलना में, प्रति यूनिट उत्पादन पर यह लगभग 1 किलोग्राम CO2 उत्सर्जन को कम करती है। इससे भारत के 2070 तक नेट-ज़ीरो लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी, जो देश की राष्ट्रीय जलवायु कार्ययोजना (NAPCC) का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

परमाणु ऊर्जा से जुड़ी चुनौतियाँ:

1. कच्चे माल की कमी - भारत में यूरेनियम के घरेलू भंडार सीमित हैं, जिसके कारण देश को ईंधन आपूर्ति के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। यह स्थिति भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विस्तार को बाधित करती है। ऐसे में, दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति समझौतों को सुनिश्चित करना और थोरियम आधारित रिएक्टरों जैसे वैकल्पिक ईंधन का विकास करना बेहद आवश्यक है।

2. उच्च प्रारंभिक लागत - परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए कोयला और गैस आधारित संयंत्रों की तुलना में काफी अधिक प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है। हालाँकि, लंबी अवधि में, ईंधन दक्षता और कम परिचालन लागत के कारण परमाणु ऊर्जा आर्थिक रूप से व्यवहारिक सिद्ध हो सकती है। लेकिन शुरुआती फंडिंग, वित्तीय जोखिम और लागत बढ़ने जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

3. रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन - परमाणु ऊर्जा उत्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले रेडियोधर्मी कचरे का सुरक्षित निपटान और दीर्घकालिक भंडारण एक बड़ी चुनौती है। साथ ही, चेरनोबिल (1986) और फुकुशिमा (2011) जैसी घटनाओं ने परमाणु सुरक्षा को लेकर जनता की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। इन चिंताओं के समाधान के लिए मजबूत नियामक व्यवस्था, अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीक और सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल :

इन चुनौतियों से निपटने और भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं:

1. भावनी : दुनिया का पहला थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित भाविनी (BHAVINI) संयंत्र को थोरियम आधारित रिएक्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें ईंधन के रूप में थोरियम से प्राप्त यूरेनियम-233 का उपयोग किया जाएगा। यह पहल भारत के समृद्ध थोरियम भंडार का उपयोग कर टिकाऊ परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

2. परमाणु ऊर्जा (संशोधन) अधिनियम, 2015 - इस संशोधन के तहत एनपीसीआईएल को अन्य भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSUs) के साथ संयुक्त उद्यम (Joint Venture) स्थापित करने की अनुमति दी गई। इससे परमाणु ऊर्जा अवसंरचना के विस्तार के लिए अधिक निवेश और वित्तीय संसाधन जुटाने की राह खुली।

भारत का त्रि-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम:

भारत ने स्वदेशी संसाधनों, विशेष रूप से थोरियम का अधिकतम उपयोग करने के लिए तीन चरणों वाला परमाणु कार्यक्रम अपनाया है:

चरण-I: दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर (PHWRs)

● इस चरण में प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में उपयोग किया गया, जिससे प्लूटोनियम-239 का उत्पादन किया गया।

● यहां भारी जल (D₂O) को मंदक और शीतलक के रूप में इस्तेमाल किया गया।

● वर्तमान में भारत की अधिकांश परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता इन्हीं रिएक्टरों पर आधारित है।

चरण-II: फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBRs)

● इस चरण में पहले चरण में उत्पादित प्लूटोनियम-239 और यूरेनियम-238 का उपयोग किया गया।

● ये रिएक्टर स्वयं की खपत से अधिक विखंडनीय सामग्री (fissile material) उत्पन्न करने में सक्षम हैं, जिससे ये अत्यधिक कुशल माने जाते हैं।

● भारत का 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) इसी चरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

चरण-III: उन्नत भारी जल रिएक्टर (AHWRs)

● इस चरण में थोरियम और यूरेनियम-233 के मिश्रण से ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी।

● इसका उद्देश्य भारत के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करते हुए एक आत्मनिर्भर थोरियम ईंधन चक्र विकसित करना है।

● भविष्य में, इस चरण में पिघले हुए नमक रिएक्टर (Molten Salt Reactors - MSRs) की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

आगे की राह: परमाणु ऊर्जा के विस्तार की रणनीतियाँ

1. पुनर्चक्रण के माध्यम से ईंधन आपूर्ति में वृद्धि - भारत ने अपने परमाणु ईंधन चक्र को सफलतापूर्वक बंद चक्र में परिवर्तित किया है, जिसमें पुनर्चक्रण के लिए मिश्रित ऑक्साइड (MoX) का उत्पादन किया जाता है।भविष्य में, फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों की संख्या बढ़ाना और HALEU-थोरियम ईंधन को अपनाना, भारत की यूरेनियम पर निर्भरता को काफी हद तक कम कर सकता है।

2. छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और भारत छोटे रिएक्टर (बीएसआर) विकसित करना - छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर अपनी लचीलेपन , सुरक्षा और कम लागत के कारण वैश्विक स्तर पर तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। भारत, अपनी 220 मेगावाट क्षमता वाले दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर के सफल संचालन के अनुभव के आधार पर, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करते हुए, लागत प्रभावी तरीके से SMR और BSR विकसित कर सकता है।

3. परमाणु अवसंरचना के विस्तार में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)- एनपीसीआईएल और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने से, नए रिएक्टरों की स्थापना और आवश्यक अवसंरचना के विकास की प्रक्रिया को गति मिल सकती है।

4. अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश -भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (IGCAR) जैसे अग्रणी संस्थानों को उन्नत रिएक्टर प्रौद्योगिकियों, नवीन ईंधन चक्रों और अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी समाधानों में निरंतर अनुसंधान एवं नवाचार को प्राथमिकता देनी होगी।

निष्कर्ष:

परमाणु ऊर्जा भारत के ऊर्जा परिदृश्य को बदलने की अपार क्षमता रखती है। यह न केवल आयात पर निर्भरता को कम कर सकती है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायक हो सकती है। हालांकि, ईंधन की उपलब्धता, उच्च बुनियादी ढांचा लागत और रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए रणनीतिक निवेश, दृढ़ नीतिगत समर्थन और निरंतर तकनीकी नवाचार आवश्यक होंगे।

विशेष रूप से, थोरियम-आधारित रिएक्टरों, फास्ट ब्रीडर प्रौद्योगिकियों और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs) को प्राथमिकता देकर भारत एक टिकाऊ, आत्मनिर्भर और कार्बन-न्यूट्रल ऊर्जा भविष्य की ओर बढ़ सकता है, जो विकसित भारत (Viksit Bharat) के दृष्टिकोण के अनुरूप होगा।

| मुख्य प्रश्न: छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) को दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तनकारी कारक माना जा रहा है। भारत, अपने 220 मेगावाट क्षमता वाले दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर (PHWR) के संचालन और निर्माण में प्राप्त अनुभव का उपयोग करके, भारत छोटे रिएक्टर (BSR) विकसित करने की दिशा में कैसे आगे बढ़ सकता है? इस संदर्भ में संभावित चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा कीजिए। |