संदर्भ:

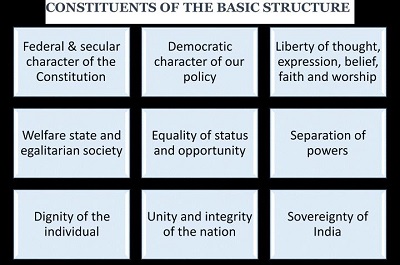

केशवानंद भारती वाद (1973) के माध्यम से स्थापित मूल संरचना सिद्धांत यह घोषित करता है कि भारतीय संविधान के कुछ मूलभूत तत्व संसद की संशोधन शक्ति से बाहर हैं। यद्यपि इस सिद्धांत को भारत के लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए सराहा जाता है, इसकी अनिश्चित प्रकृति और न्यायिक अतिरेक की संभावना के लिए इसकी आलोचना भी की जाती है।

स्थायी प्रभाव

|

सकारात्मक प्रभाव |

नकारात्मक प्रभाव |

|

लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण: संविधान के मूलभूत ढांचे को संसद द्वारा संशोधनों के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव को बनाए रखता है। |

अनिश्चित गुंजाइश: "मूल संरचना" की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, जिससे न्यायिक अतिरेक की संभावना पैदा होती है। |

|

न्यायपालिका का सुदृढ़ीकरण: न्यायपालिका को संविधान संशोधनों की समीक्षा करने और उन्हें असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार दिया गया है जो मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं। |

विधायिका-न्यायपालिका टकराव: यह सिद्धांत विधायिका की संप्रभुता को कमजोर करता है और विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है। |

|

सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को सक्षम बनाना: संविधान को एक जीवंत दस्तावेज के रूप में बनाए रखता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार अन्य प्रावधानों को संशोधित किया जा सकता है। |

|

सिद्धांत की उत्पत्ति: डिट्रिच कॉनराड की महत्वपूर्ण भूमिका

मूल संरचना सिद्धांत को लेकर हो रही बहस को गहराई से समझने से पहले, जर्मन विधिवेत्ता डिट्रिच कॉनराड के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करना आवश्यक है। केशवानंद भारती मामले के निर्णय से लगभग आठ साल पहले 1965 में, कोनराड ने एक व्याख्यान दिया था जिसमें उन्होंने संविधान को संशोधित करने की शक्ति की सीमाओं को प्रश्नगत किया था। उन्होंने विचारोत्तेजक परिदृश्य प्रस्तुत किए, जैसे संशोधनों के माध्यम से मौलिक अधिकारों का संभावित उन्मूलन या निरंकुश शासन की पुनर्स्थापना। इन अतिवादी परिकल्पनाओं ने सभी शक्तियों, संशोधन की शक्ति सहित, पर नियंत्रण और संतुलन रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

मूल संरचना सिद्धांत के समर्थन में तीन मुख्य तर्क दिए जाते हैं:

- सभी शक्तियों पर सीमाएँ: न्यायपालिका सहित सभी संस्थाओं की शक्ति पर सीमाएँ होनी चाहिए। सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि संसद की संशोधन शक्ति निरपेक्ष नहीं है और संभावित दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। आपातकाल का ऐतिहासिक अनुभव, जिसमें मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन हुआ है, विधायिका पर इस तरह की न्यायिक जाँच की आवश्यकता को और मजबूत करता है।

- मौलिक विशेषताओं की रक्षा करना: सिद्धांत संविधान के मूल सिद्धांतों को मान्यता देता है और उन्हें संशोधनों या विधायी हस्तक्षेपों से बचाता है। यह सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत अधिकारों के मूल्य संविधान में निहित रहें।

- 3. व्याख्याकार के रूप में न्यायपालिका: भारतीय संविधान के तहत, सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान और उसके अर्थ की व्याख्या करने की शक्ति है। यह स्थिति न्यायालय को संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए मूल संरचना सिद्धांत जैसे सिद्धांत तैयार करने की अनुमति देती है।

हालाँकि, इस सिद्धांत को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है:

- अनिश्चितता: "मूल संरचना" की स्पष्ट परिभाषा की कमी न्यायिक निर्णय लेने में मनमानी को जन्म दे सकती है। इससे न्यायपालिका द्वारा सत्ता के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

- वैधता की चिंताएँ: सूचना के युग में जहाँ लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास बहुत ज़रूरी है, न्यायपालिका को अपने निर्णयों की वैधता सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। मूल संरचना जैसे सिद्धांतों के अस्पष्ट सूत्रीकरण न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कम कर सकते हैं।

- न्यायिक अतिवाद: कुछ का तर्क है कि मूल संरचना सिद्धांत न्यायपालिका को अत्यधिक शक्ति देता है और यह विधायिका की संप्रभुता का उल्लंघन कर सकता है।

- संवैधानिक संशोधनों में बाधा: यह सिद्धांत संविधान में संशोधन करना मुश्किल बना सकता है, खासकर यदि प्रस्तावित संशोधन को "मूल संरचना" का उल्लंघन करने वाला माना जाता है।

सुधार के लिए सुझाव

चुनौतियों का समाधान करने और मूल संरचना सिद्धांत को मजबूत करने के लिए, निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित हैं:

- मूल संरचना को परिभाषित करना: सुप्रीम कोर्ट को कानूनी विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ मिलकर मूल संरचना के मूल तत्वों को अधिक स्पष्टता और सटीकता के साथ परिभाषित करने के लिए एक व्यापक अभ्यास करना चाहिए। यह भविष्य के न्यायिक निर्णयों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगा और मनमानी के जोखिम को कम करेगा।

- निर्णय में पारदर्शिता: सुप्रीम कोर्ट को मूल संरचना सिद्धांत से संबंधित अपनी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए। इसमें विस्तृत लिखित निर्णय प्रदान करना, अदालती दस्तावेजों तक पहुँच की अनुमति देना और महत्वपूर्ण मामलों पर सार्वजनिक सुनवाई में शामिल होना शामिल हो सकता है।

- सार्वजनिक संवाद: मूल संरचना सिद्धांत पर खुले और समावेशी सार्वजनिक संवाद को बढ़ावा देना सार्वजनिक समझ और समर्थन बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें सार्वजनिक परामर्श आयोजित करना, शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करना और नागरिक समाज संगठनों तथा मीडिया के साथ जुड़ना शामिल है।

- संवैधानिक समीक्षा आयोग: कानूनी विशेषज्ञों और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से युक्त एक आवधिक संवैधानिक समीक्षा आयोग की स्थापना पर विचार किया जा सकता है। यह आयोग मूल संरचना सिद्धांत सहित संविधान की नियमित समीक्षा कर सकता है तथा विकासशील समाज में इसकी निरंतर प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए संशोधनों या सुधारों की सिफारिश कर सकता है।

जस्टिस नांबियार का डॉक्टरेट शोधपत्र:

- न्यायमूर्ति ए.के. जयशंकरन नांबियार का डॉक्टरेट शोधपत्र, "संविधान के संरक्षण में न्यायिक भूमिका: भारत में मूल संरचना समीक्षा की वैधता की जांच करता है और मूल संरचना सिद्धांत के भविष्य के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वे सिद्धांत की एक "नई कल्पना" का तर्क देते हैं, जो अधिक स्पष्ट, अधिक पारदर्शी और संविधान पाठ में अधिक स्थापित हैं ।

निष्कर्ष

मूल संरचना सिद्धांत ने भारतीय लोकतंत्र और उसके मूल मूल्यों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, यह अभी भी एक जटिल और विकसित होती हुई कानूनी अवधारणा है। पारदर्शिता अपनाकर, सार्वजनिक संवाद में शामिल होकर और सिद्धांत को परिष्कृत एवं स्पष्ट करने के तरीकों की सक्रिय रूप से तलाश करके, न्यायपालिका भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों की रक्षा करने में इसकी निरंतर प्रभावशीलता सुनिश्चित कर सकती है। इसके अलावा, सुधार के लिए प्रस्तावित सुझावों को लागू करने से सिद्धांत को और मजबूत किया जा सकता है और आने वाले वर्षों में इसकी वैधता को बढ़ाया जा सकता है।

|

यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

|

Source – The Hindu