संदर्भ:

हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, जिसने राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर गवर्नर द्वारा स्वीकृति देने या उसे रोकने की संवैधानिक भूमिका को महत्वपूर्ण रूप से पुनर्परिभाषित किया। अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने "पूर्ण न्याय" सुनिश्चित करने के लिए अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग किया और तमिलनाडु के राज्यपाल के पास लंबित 10 विधेयकों को प्रभावी रूप से स्वीकृति दे दी।

यह निर्णय न केवल एक चल रहे संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करता है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियों के संबंध में उदाहरण भी देता है। यह निर्णय इस सिद्धांत को सुदृढ़ करता है कि गवर्नर एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी नहीं हैं, बल्कि उन्हें चुनी हुई राज्य सरकार की सलाह का पालन करना होता है, जब तक कि कोई असाधारण स्थिति न हो।

न्यायिक उदाहरण और संदर्भ:

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय उन पिछले निर्णयों पर आधारित है, जिनमें गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियों को धीरे-धीरे सीमित किया गया है। कई ऐतिहासिक मामलों में यह दोहराया गया है कि गवर्नर की भूमिका मुख्य रूप से औपचारिक होती है और विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए।

1. शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974): इस निर्णय में यह स्थापित किया गया कि गवर्नर को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह का पालन करना होता है। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग सामान्य नियम नहीं बल्कि अपवाद माना गया।

2. रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006): कोर्ट ने कहा कि गवर्नर की व्यक्तिगत राय राष्ट्रपति शासन लागू करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती।

3. नाबम रेबिया और बामंग फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष (2016): इस मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विधान सभा को बुलाने की शक्ति केवल गवर्नर के पास नहीं है, बल्कि यह मंत्रिपरिषद की सलाह से की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रमुख निष्कर्ष-

तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 200 की व्याख्या को स्पष्ट करता है, जो विधेयकों पर गवर्नर द्वारा स्वीकृति देने या रोकने से संबंधित है। इस फैसले के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

1. पूर्ण और पॉकेट वीटो को अस्वीकार करना

कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान गवर्नर को "पूर्ण वीटो" या "पॉकेट वीटो" का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देता।

• पूर्ण वीटो का अर्थ है कि गवर्नर विधायिका द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देने से पूरी तरह मना कर दें।

• पॉकेट वीटो तब होता है जब गवर्नर किसी विधेयक पर अनिश्चितकाल तक कोई कार्रवाई नहीं करते, जिससे विधायी प्रक्रिया रूक जाती है।

2. राज्य सरकार की सलाह पर कार्य करने की बाध्यता

इस फैसले ने पुनः पुष्टि की कि गवर्नर को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होगा, जब तक कि संविधान में निर्धारित कोई विशेष स्थिति न हो। केवल एक ही अपवाद है, जब कोई विधेयक उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को प्रभावित करता है, ऐसी स्थिति में गवर्नर इसे अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकते हैं।

3. निर्णय लेने के लिए स्पष्ट समय-सीमा

कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की कि विधेयकों को स्वीकृति देने में अनावश्यक देरी न हो।

• यदि कोई विधेयक गवर्नर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उन्हें एक उचित समय के भीतर निर्णय लेना होगा।

• यदि गवर्नर किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं और राज्य विधान सभा उसे फिर से पारित कर देती है, तो गवर्नर को संविधान के अनुसार उसे स्वीकृति देना अनिवार्य है।

इन समय-सीमाओं का पालन न करने पर गवर्नर की निष्क्रियता न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ सकती है, जिससे विधायी प्रक्रिया में जानबूझकर की जा रही बाधा को रोका जा सकेगा।

4. राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखने की सीमा

इस निर्णय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई विधेयक बिना किसी संशोधन के राज्य विधान सभा द्वारा पुनः पारित कर दिया जाता है, तो गवर्नर को उसे स्वीकृति देनी होगी। वे उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ तब तक सुरक्षित नहीं रख सकते, जब तक कि विधेयक की सामग्री में कोई परिवर्तन न किया गया हो।

व्यापक संवैधानिक और राजनीतिक प्रभाव

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप राज्य विधानमंडल और राज्यपाल के कार्यालय के बीच शक्ति संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह निर्णय:

1. संघवाद को सशक्त करता है: गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करके यह निर्णय सहयोगात्मक संघवाद के सिद्धांतों को मजबूत करता है। यह सुनिश्चित करता है कि गवर्नर राज्य शासन में सहायक की भूमिका निभाएं, न कि केंद्र सरकार के राजनीतिक एजेंट के रूप में।

2. कार्यपालिका की सीमा तय करता है: यह निर्णय कार्यपालिका द्वारा अधिकारों के अनुचित प्रयोग के खिलाफ एक मजबूत मिसाल पेश करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि गवर्नर मनमाने तरीके से विधेयकों को रोक या टाल नहीं सकते।

3. विधायी दक्षता को बढ़ावा देता है: समयबद्ध निर्णय लेने को अनिवार्य बनाकर यह निर्णय राज्य शासन में व्यवधान को रोकता है और विधायी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाता है।

चुनौतियाँ-

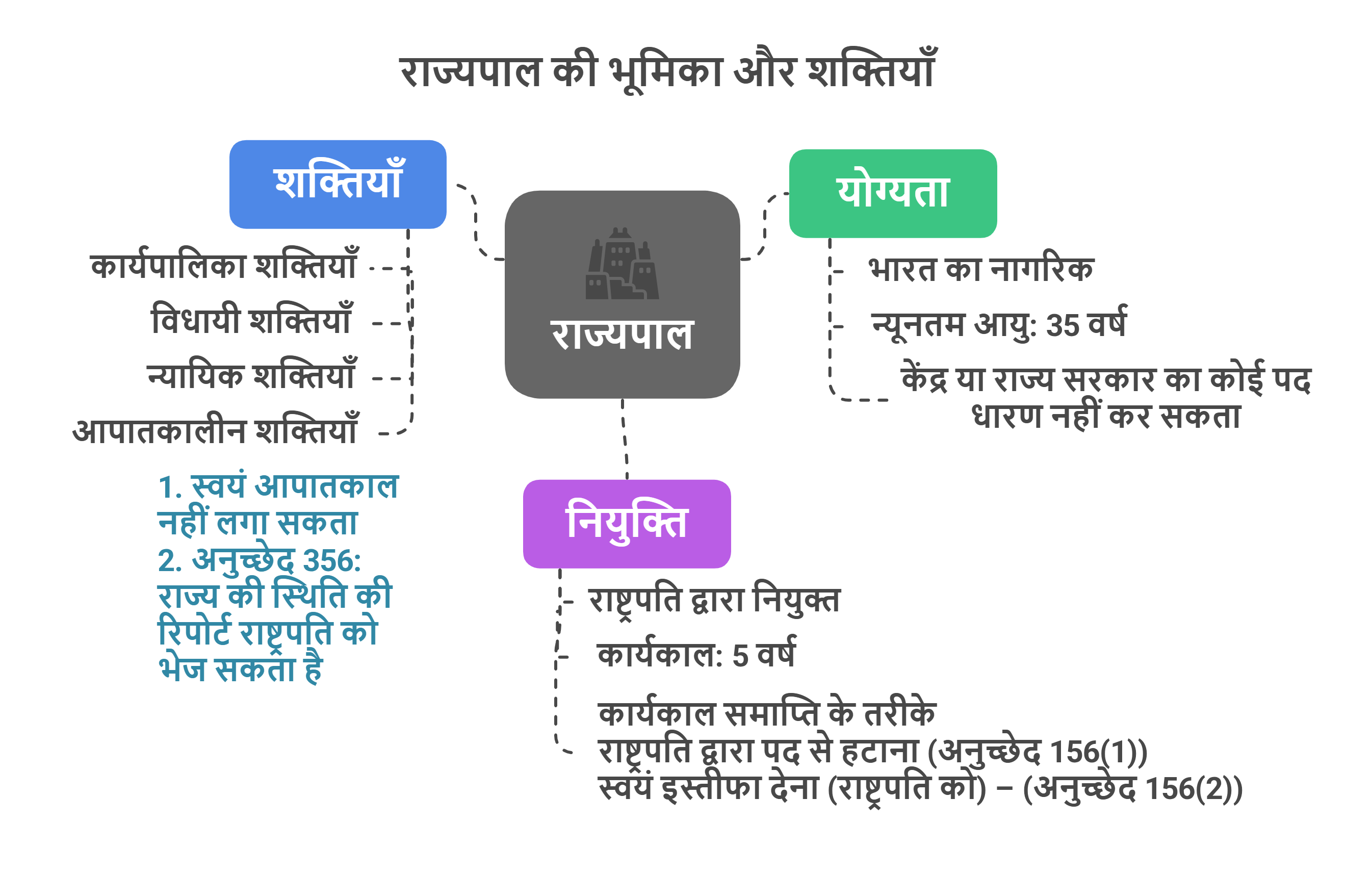

1. अभियोजन की अनुमति देने की शक्ति

एक बड़ा प्रश्न यह है कि क्या गवर्नर स्वतंत्र रूप से राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की अनुमति दे सकते हैं।

2. सरकार गठन में भूमिका

सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों को आमंत्रित करने में गवर्नर की विवेकाधीन शक्ति लंबे समय से एक संवैधानिक विवाद का मुद्दा बनी रही है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अक्सर फ्लोर टेस्ट को तात्कालिक समाधान बताया है, लेकिन सरकार गठन में गवर्नर की भूमिका से जुड़े व्यापक संवैधानिक प्रश्न अभी भी अनसुलझे हैं।

निष्कर्ष:

तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है जो विधायी प्रक्रिया में गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियों को महत्वपूर्ण रूप से सीमित करता है। इसने पूर्ण और पॉकेट वीटो को प्रतिबंधित करके, मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करने की गवर्नर की बाध्यता को पुनः पुष्टि करके,निर्णय लेने के लिए स्पष्ट समय-सीमाएँ निर्धारित करके, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयकों को सुरक्षित रखने की शक्ति को सीमित करके, विधायी दक्षता और लोकतांत्रिक जवाबदेही को मजबूत किया है।

जैसे-जैसे कानूनी और राजनीतिक चुनौतियाँ सामने आती रहेंगी, यह निर्णय भविष्य में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और कार्यपालिका के अधिकारों के अनुचित प्रयोग को रोकने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की एक मजबूत मिसाल के रूप में काम करेगा।

| मुख्य प्रश्न: "गवर्नर एक संवैधानिक पदाधिकारी हैं, न कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि।" सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के संदर्भ में गवर्नर के पद की निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता बनाए रखने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। |