संदर्भ:

वामपंथी उग्रवाद (LWE), जिसे आमतौर पर नक्सलवाद कहा जाता है, पिछले पाँच दशकों से भारत की सबसे गंभीर आंतरिक सुरक्षा चिंताओं में से एक बना हुआ है। यह आंदोलन शुरू में वर्ग संघर्ष और कृषि मुद्दों जैसे वैचारिक उद्देश्यों से प्रेरित था, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन, कमजोर शासन व्यवस्था और जारी हिंसा के मिश्रण से प्रभावित है। इस गतिविधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा "रेड कॉरिडोर" में केंद्रित है—यह भारत के मध्य और पूर्वी हिस्सों के उन जिलों की एक श्रृंखला है जो नक्सली हिंसा से प्रभावित हैं।

यह क्षेत्र, जो पिछड़ेपन और जनजातीय उपेक्षा से चिन्हित है, भारत की वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ दीर्घकालिक लड़ाई में एक मजबूत गढ़ और युद्धभूमि दोनों रहा है। हाल के वर्षों में LWE की तीव्रता में काफी कमी आई है, लेकिन रेड कॉरिडोर अभी भी लक्षित नीति ध्यान और सतत प्रयासों की मांग करता है। इस संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर का दौरा किया ताकि नक्सलवाद के उन्मूलन के बाद (जिसका लक्ष्य 2026 तक है) विकास योजनाओं पर चर्चा की जा सके। सरकार नक्सलियों से आत्मसमर्पण की अपील लगातार करती रही है, ताकि शांति स्थापित हो और उन्हें मुख्यधारा में जोड़ा जा सके, साथ ही क्षेत्र का तीव्र विकास सुनिश्चित किया जा सके।

उत्पत्ति और विचारधारा को समझना:

- नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी, जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के एक धड़े ने भूमि वितरण और हाशिए पर पड़े किसानों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर एक सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। यह आंदोलन माओ ज़ेदोंग के लम्बे जनयुद्ध के सिद्धांतों से वैचारिक प्रेरणा लेता था और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से राज्य को उखाड़ फेंकने की बात करता था।

- वर्षों के दौरान, LWE कई गुटों में विभाजित हो गया। हालांकि, 2004 में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) पीपुल्स वॉर ग्रुप और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया का विलय होकर सीपीआई (माओवादी) का गठन हुआ, जो आज भी इस उग्रवाद का नेतृत्व करता है। इस समूह का घोषित उद्देश्य “जनयुद्ध” के माध्यम से “पूंजीवादी भारतीय राज्य” को हटाकर एक माओवादी शासन स्थापित करना है।

रेड कॉरिडोर के बारे में:

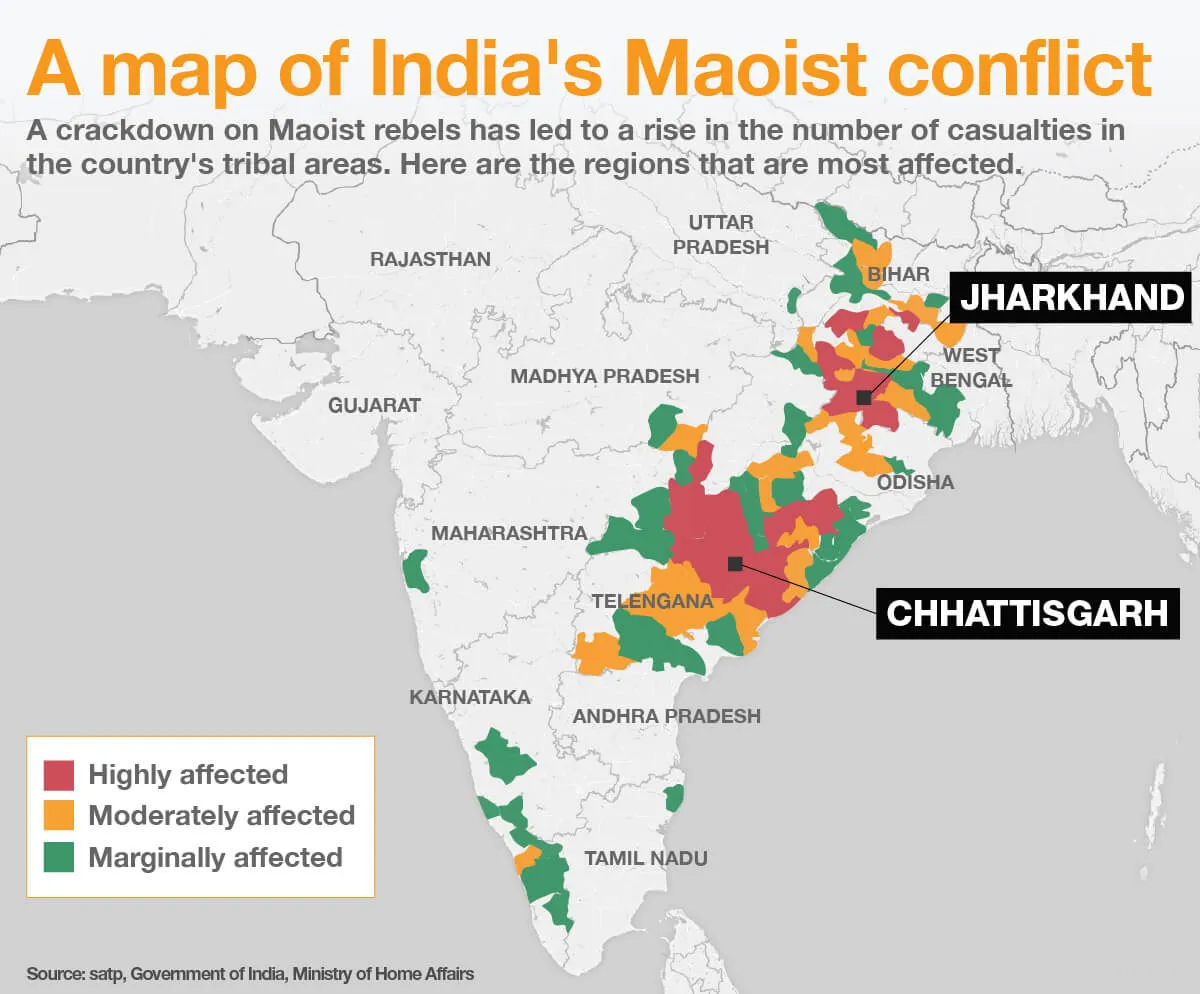

रेड कॉरिडोर उस क्षेत्र को कहा जाता है जो वामपंथी उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित है। अपने चरम पर, यह कॉरिडोर 20 राज्यों के 200 से अधिक जिलों तक फैला था। समय के साथ, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वित प्रयासों से इसका विस्तार घटा है। 2023 तक, गृह मंत्रालय (MHA) ने 10 राज्यों के 70 जिलों को LWE-प्रभावित के रूप में चिन्हित किया है, जिनमें से 25 जिलों को “सबसे अधिक प्रभावित” श्रेणी में रखा गया है।

• छत्तीसगढ़: विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र, जो सबसे तीव्र माओवादी हिंसा का गवाह रहा है। घने जंगल और कठिन भू-भाग इसे एक गढ़ बनाते हैं।

• झारखंड: खनिज संपन्न राज्य जहाँ जनजातीय आबादी को विस्थापन और भूमि से वंचित होने का सामना करना पड़ता है।

• ओडिशा: मलकानगिरी और कोरापुट जैसे दक्षिणी जिले समय-समय पर हिंसक गतिविधियों और भर्ती केंद्रों के रूप में देखे गए हैं।

• बिहार और महाराष्ट्र: अंतर-राज्यीय सीमा वाले क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील हैं।

• आंध्र प्रदेश और तेलंगाना: पहले माओवादी गतिविधियों के केंद्र रहे। ये राज्य अब निरंतर उग्रवाद विरोधी प्रयासों के कारण काफी हद तक नियंत्रण में हैं।

रेड कॉरिडोर की सामाजिक-आर्थिक विशेषताएँ:

- उच्च जनजातीय आबादी: रेड कॉरिडोर के कई जिलों में अनुसूचित जनजाति (ST) की आबादी अधिक है, जिनके पारंपरिक भूमि अधिकारों की ऐतिहासिक रूप से अनदेखी हुई है।

- पिछड़ापन: ये क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क संपर्क, डिजिटल पहुंच और बुनियादी ढांचे के मामले में राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे हैं

- वंचना और शोषण: खनन, औद्योगिक परियोजनाओं के कारण विस्थापन और वन अधिकारों की कमी से असंतोष की भावना उत्पन्न हुई है।

- कमजोर शासन: दुर्गमता, प्रशासनिक उदासीनता और कल्याणकारी सेवाओं की खराब आपूर्ति ने राज्य संस्थानों की विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचाया है।

- इन परिस्थितियों ने एक ऐसा अवसर प्रदान किया है जहाँ माओवादियों ने कई बार स्वयं को वैकल्पिक सत्ता के रूप में प्रस्तुत किया है- जैसे, विवादों को सुलझाने, अनौपचारिक अदालतें (जन अदालतें) चलाने और कर (लेवी) एकत्र करने के रूप में।

सरकारी प्रतिक्रिया:

1. सुरक्षा हस्तक्षेप

• केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) की तैनाती: सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट्स जैसी विशेष बलों को प्रमुख प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है।

• सुरक्षित पुलिस थानों की स्थापना: दूरस्थ क्षेत्रों में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है।

• यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर: केंद्र, राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बीच संयुक्त समन्वय से ऑपरेशनल दक्षता में सुधार हुआ है।

2. विकासोन्मुखी दृष्टिकोण

• सड़क संपर्क परियोजनाएँ: रोड रिक्वायरमेंट प्लान-I और II जैसी योजनाओं के तहत जंगलों और दूर-दराज के आदिवासी क्षेत्रों में सड़कें बनाई जा रही हैं।

• कौशल विकास और आजीविका समर्थन: रोशनी, DDU-GKY और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) जैसे कार्यक्रम आदिवासी युवाओं के लिए आय के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं।

• मोबाइल और डिजिटल कनेक्टिविटी: घने जंगलों में टेलीकॉम ढांचे के विस्तार से सूचना की खाई पाटने में मदद मिल रही है।

• शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचा: एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण और मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की शुरुआत की गई है।

3. आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीतियाँ

• गृह मंत्रालय राज्यों को आकर्षक आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीतियाँ लागू करने में सहयोग करता है, जिनमें वित्तीय सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आवास सहायता और बच्चों की शिक्षा शामिल है।

• इन योजनाओं का उद्देश्य माओवादी कैडर स्तर के सदस्यों को मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित करना है।

4. समाधान (SAMADHAN) रणनीति

गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई SAMADHAN एक समग्र नीति है, जिसमें शामिल हैं:

· स्मार्ट नेतृत्व (Smart leadership)

· आक्रामक रणनीति (Aggressive strategy)

· प्रेरणा और प्रशिक्षण (Motivation and training)

· कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी (Actionable intelligence)

· डैशबोर्ड आधारित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (Dashboard-based Key Performance Indicators (KPIs))

· तकनीक का उपयोग (Harnessing technology)

· और (And)

· माओवादियों को वित्त या हथियारों की कोई पहुंच नहीं (No access to financing or arms for Maoists)

रुझान और प्रगति

भारत में LWE से जुड़ी हिंसा में लगातार गिरावट देखी गई है:

• गृह मंत्रालय के अनुसार, 2010 से 2023 के बीच हिंसक घटनाओं में 77% से अधिक और मौतों में 90% से अधिक की कमी आई है।

• आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में माओवादी उपस्थिति लगभग समाप्त हो चुकी है।

• प्रभावित जिलों की संख्या में भी काफी कमी आई है, जो सुरक्षा-विकास रणनीति के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है।

रेड कॉरिडोर में शेष चुनौतियाँ

- भौगोलिक क्षेत्र और भू-भाग: बस्तर, अबूझमाड़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों के घने जंगल माओवादियों को रणनीतिक बढ़त देते हैं और सुरक्षा अभियानों में बाधा बनते हैं।

- स्थानीय शिकायतें और राज्य की अनुपस्थिति: कई क्षेत्रों में लोग अभी भी राज्य संस्थाओं को भ्रष्ट या अनुत्तरदायी मानते हैं, जबकि माओवादी नेटवर्क को अधिक सुलभ समझते हैं।

- भर्ती और कट्टरपंथी बनाना: शिक्षा और अवसरों की कमी से हताश आदिवासी युवा माओवादी भर्ती अभियानों के प्रति संवेदनशील बने रहते हैं।

- अंतर-राज्यीय समन्वय की कमी: नक्सली समूह प्रशासनिक सीमाओं और अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का लाभ उठाते हैं।

आगे की राह:

• नींव स्तर पर शासन को मजबूत बनाना: अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिनियम (PESA) और वन अधिकार अधिनियम (FRA) के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि आदिवासी समुदाय सशक्त हो सकें।

• अंतिम छोर तक सेवाएँ पहुँचाना: कल्याणकारी योजनाएँ सबसे दूरस्थ गाँवों तक बिना किसी देरी या रिसाव के पहुँचनी चाहिए।

• नागरिक समाज के माध्यम से विश्वास निर्माण: एनजीओ, स्थानीय नेता और सामाजिक कार्यकर्ता राज्य और नागरिकों के बीच पुल का काम कर सकते हैं।

• शिक्षा और अवसरों में निवेश: स्कूल, डिजिटल शिक्षा और कौशल केंद्र हर आदिवासी बस्ती तक सुलभ होने चाहिए।

• दोहरी रणनीति जारी रखना: सशस्त्र कैडरों पर दबाव बनाए रखते हुए राज्य के विकासात्मक प्रभाव को बढ़ाना चाहिए।

निष्कर्ष-

रेड कॉरिडोर, जो कभी विद्रोह और हिंसा का पर्याय था, अब परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। हालांकि भूमि से बेदखली, आदिवासी हाशियाकरण और विकास से बहिष्करण जैसी गहरी संरचनात्मक समस्याएँ अभी भी बनी हुई हैं और इनके समाधान के लिए निरंतर ध्यान जरूरी है। वामपंथी उग्रवाद में गिरावट से आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। केवल मजबूत सुरक्षा और वास्तविक सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के संयोजन से ही भारत रेड कॉरिडोर में शांति और प्रगति सुनिश्चित कर सकता है।

| मुख्य प्रश्न: रेड कॉरिडोर में वामपंथी उग्रवाद के बने रहने में सामाजिक और आर्थिक कारणों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। |