संदर्भ:

न्यायाधीशों की संपत्तियों को सार्वजनिक रूप से घोषित करने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय न्यायिक पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में 1 अप्रैल 2025 को पूर्ण पीठ की बैठक में न्यायाधीशों की संपत्तियों को सार्वजनिक रूप से घोषित करने का निर्णय लिया गया जो1997 के ‘न्यायिक जीवन के मूल्यों के पुनर्व्याख्यान’ (Restatement of Values of Judicial Life) में निर्धारित लंबे समय से चले आ रहे सिद्धांतों के अनुरूप है। यह दस्तावेज न्यायपालिका के नैतिक दिशा-निर्देश के रूप में देखा जाता है, जो न्यायाधीशों को यह याद दिलाता है कि जनता का विश्वास बनाए रखना उनकी निष्पक्षता और ईमानदारी पर निर्भर करता है।

1997 की आचार संहिता: न्यायिक ईमानदारी की नींव:

न्यायाधीश भारतीय समाज में सबसे सम्मानित पदों में से एक हैं और इसके साथ यह जिम्मेदारी भी आती है कि वे पूर्ण निष्पक्षता बनाए रखें। 1997 में ‘न्यायिक जीवन के मूल्यों के पुनर्व्याख्यान’ को इस उद्देश्य से लाया गया था कि न्यायाधीश उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करें। इस संहिता के कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

· न्यायाधीशों को केवल निष्पक्ष और न्यायपूर्ण नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता की दृष्टि में भी उन्हें ऐसा प्रतीत होना चाहिए।

· उन्हें अधिवक्ताओं से घनिष्ठ संबंध बनाने से बचना चाहिए ताकि हितों का टकराव न हो।

· उनके परिवार के सदस्य जो वकालत करते हैं, उन्हें अपने संबंधी न्यायाधीश के सामने पेश नहीं होना चाहिए और उनके निवास का पेशेवर कार्य के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए।

· उन्हें राजनीतिक मामलों से दूर रहना चाहिए और उन मामलों पर राय नहीं देनी चाहिए जो उनके सामने आ सकते हैं।

· उन्हें शेयर बाजार में सट्टा निवेश से बचना चाहिए और ऐसे वित्तीय लेन-देन नहीं करने चाहिए जो पक्षपात की आशंका पैदा करें।

· न्यायाधीशों को अपने निर्णयों को खुद बोलने देना चाहिए, न कि मीडिया साक्षात्कार के माध्यम से विचार व्यक्त करना चाहिए।

हाल में संपत्तियों की सार्वजनिक घोषणा का निर्णय इन मूल्यों पर आधारित है। यह निर्णय दिखाता है कि न्यायिक पारदर्शिता, जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

न्यायिक आधुनिकीकरण: डिजिटलीकरण और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा

न्यायिक जवाबदेही केवल नैतिकता तक सीमित नहीं है, यह प्रणाली को कुशल बनाने से भी जुड़ी है। जब मुकदमे वर्षों तक चलते रहते हैं, तो लोग न्याय व्यवस्था पर विश्वास खोने लगते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए 2011 में ‘न्याय वितरण और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन’ शुरू किया गया। इस मिशन का उद्देश्य मामलों के समाधान की गति को बढ़ाना और न्यायालयों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाना है।

इसके अलावा, एक बड़ा बदलाव ‘ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट’ रहा है, जिसे 2007 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत शुरू किया गया था। इस पहल ने तकनीक को अदालतों तक पहुंचाकर न्याय को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने में मदद की है।

ई-कोर्ट्स की प्रमुख उपलब्धियाँ:

दिसंबर 2024 तक, वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) परियोजना के अंतर्गत 99.5% न्यायालय परिसरों को जोड़ा जा चुका है।

इससे 3,240 न्यायालयों और 1,272 जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा संभव हुई है, जिससे अनावश्यक देरी में कमी आई है।

डिजिटल बदलाव में लोगों की सहायता के लिए, जिला न्यायालयों में 1,394 ई-सेवा केंद्र और उच्च न्यायालयों में 36 केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो दूरदराज के क्षेत्रों में वादियों और वकीलों को ऑनलाइन न्याय सेवाएं प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत सरकार ने न्यायालयों के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए ₹9,755 करोड़ का निवेश किया है, जिससे कानून पेशेवरों और आम जनता के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं।

न्याय को तेज़ी से पहुँचाना: विशेष न्यायालय और वैकल्पिक विवाद समाधान

भारतीय न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है मामलों का भारी बैकलॉग। देशभर की अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं, जिनमें से कुछ दशकों से चल रहे हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) का विस्तार किया है।

जनवरी 2025 तक, 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 754 FTSCs, जिनमें 404 विशेष POCSO कोर्ट्स शामिल हैं, कार्यरत हैं।

इन अदालतों ने अब तक 3.06 लाख से अधिक मामलों का निपटारा कर लिया है, जिससे गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में शीघ्र न्याय सुनिश्चित हुआ है।

इसके साथ ही, मध्यस्थता के माध्यम से अदालत के बाहर समझौते को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं। मध्यस्थता अधिनियम, 2023, एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है ताकि विवाद अदालत तक पहुँचने से पहले ही सुलझाए जा सकें, जिससे न्यायपालिका का बोझ कम हो सके। इन प्रयासों की सफलता 2024 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में देखी गई, जहाँ एक ही दिन में आश्चर्यजनक रूप से 1.14 करोड़ मामलों का निपटारा हुआ।

न्यायिक संवेदनशीलता: लिंग आधारित और सामाजिक पक्षपात का समाधान

न्याय केवल गति का ही नहीं, निष्पक्षता का भी विषय है। न्यायाधीशों को अवचेतन पूर्वाग्रहों से मुक्त रखने के लिए लैंगिक, जाति और विकलांगता की संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

‘लैंगिक रूढ़ियों से निपटने पर मार्गदर्शिका’ (Handbook on Combating Gender Stereotypes) भी जारी की गई है, ताकि न्यायाधीश अपने निर्णयों से पूर्वाग्रही भाषा और सोच को हटाकर निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित कर सकें। इन प्रयासों का उद्देश्य एक समावेशी न्यायपालिका बनाना है, जो सामाजिक असमानताओं को समझे और सभी के लिए न्याय को निष्पक्ष बनाए।

सार्वजनिक संपत्ति घोषणा का महत्व-

कई दशकों से न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति मुख्य न्यायाधीश को घोषित करनी होती थी, लेकिन यह जानकारी गोपनीय रखी जाती थी। अब इस जानकारी को सार्वजनिक करने का निर्णय न्यायिक पारदर्शिता में एक बड़ा बदलाव है।

पहले भी ऐसे कदम उठाए गए थे, जैसे कि 2009 में जब न्यायाधीशों ने स्वेच्छा से अपनी संपत्ति घोषित की थी, और 2018 में जब एक संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया था कि न्यायिक संपत्ति घोषणा आरटीआई अधिनियम के तहत "व्यक्तिगत जानकारी" नहीं है। हालांकि, हालिया निर्णय ने इस प्रक्रिया को औपचारिक रूप दे दिया है, जिससे अब यह पारदर्शिता व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि संस्थागत मानक बन गई है।

संपत्तियों की सार्वजनिक जानकारी, दो प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करता है:

1.जनता का विश्वास बनाना – जब लोग देखते हैं कि न्यायाधीश वित्तीय रूप से पारदर्शी हैं, तो वे न्यायपालिका पर अधिक विश्वास करते हैं।

2.हितों के टकराव को रोकना – यदि न्यायाधीशों की कंपनियों या संपत्तियों में वित्तीय हिस्सेदारी है, जो उनके सामने मामलों से जुड़ी हैं, तो जनता को यह जानने का अधिकार है।

निष्कर्ष-

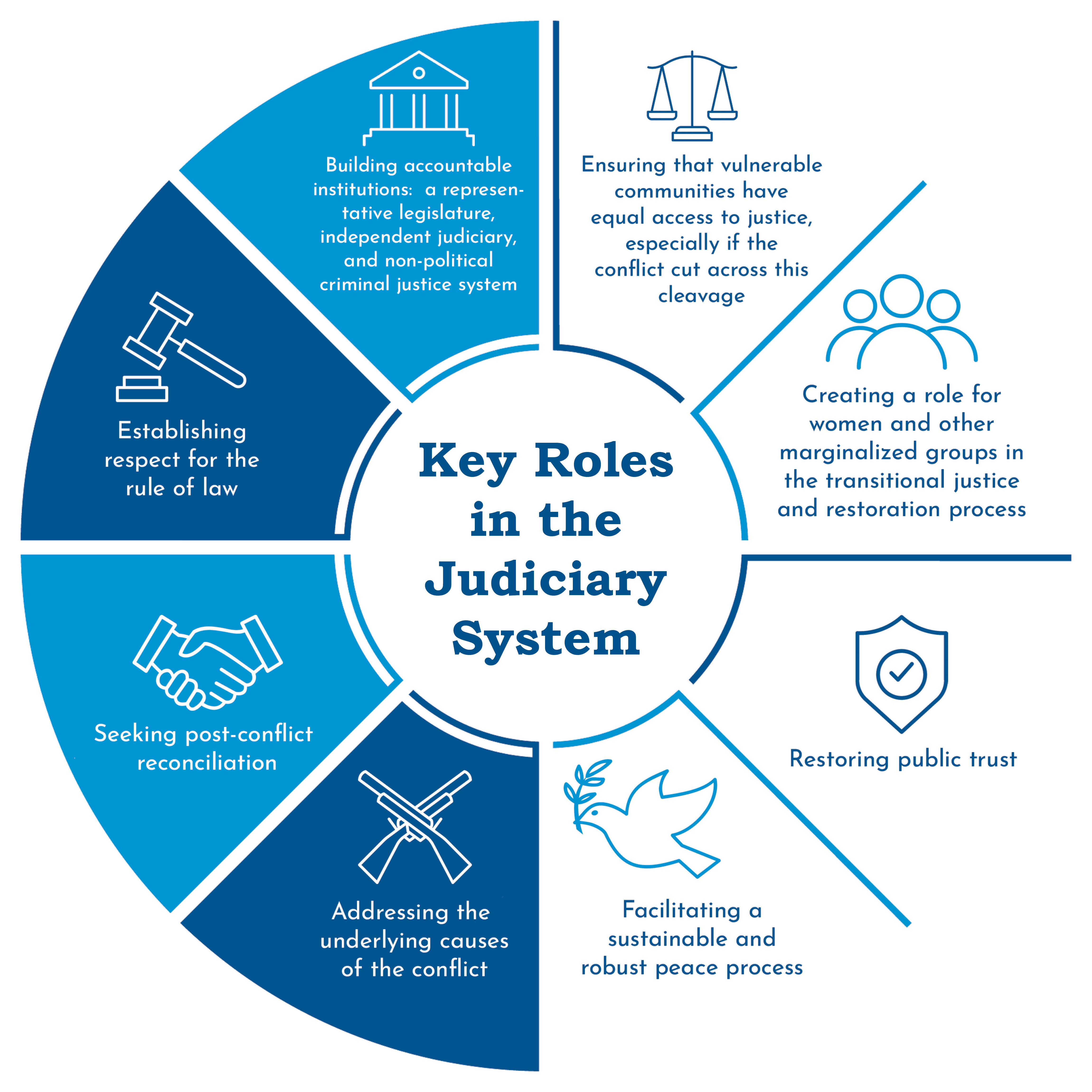

न्यायिक जवाबदेही और दक्षता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की संपत्ति को सार्वजनिक करने का निर्णय पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन यह भारत की न्याय प्रणाली में चल रहे एक व्यापक परिवर्तन का हिस्सा है।

अदालतों के डिजिटलीकरण और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण से लेकर मामलों के शीघ्र निपटारे और मध्यस्थता को बढ़ावा देने तक, भारतीय न्यायपालिका आवश्यक सुधारों से गुजर रही है। इसके साथ ही, न्यायिक तर्क में लैंगिक और सामाजिक पक्षपात को समाप्त करने के प्रयास यह सुनिश्चित करते हैं कि न्याय न केवल तेज़ हो, बल्कि निष्पक्ष भी हो।

अंततः, ये सुधार एक ऐसी न्यायपालिका को दर्शाते हैं जो आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप खुद को ढाल रही है, जबकि ईमानदारी, स्वतंत्रता और जनसेवा जैसे अपने मूल मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध भी बनी हुई है।

| मुख्य प्रश्न: |