सन्दर्भ:

- भारत भूवैज्ञानिक विशेषताओं और भूदृश्यों की एक विस्तृत श्रृंखला से समृद्ध देश है। यहाँ भूविज्ञान सम्बन्धी विशेष ज्ञान को समग्र विष कीई तुलना में आसानी से समझा जा सकता है। अतः इन अद्वितीय भू-आकृतियों का संरक्षण करना राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए।

भारत की भूवैज्ञानिक विविधता

- ऐतिहासिक रूप से विकसित विरासत

- भारत कई अरब वर्षों में आकार लेने वाले विविध भूवैज्ञानिक परिदृश्य का धनी देश है। इसका विस्तार भव्य पर्वत शिखरों से लेकर विशाल तटीय मैदानों के रूप में देखा जा सकता है। विभिन्न प्रकार की चट्टानों, खनिजों और जीवाश्म समूहों से युक्त ये भूवैज्ञानिक विशेषताएं वैज्ञानिक व्याख्याओं के माध्यम से भारत के न केवल समृद्ध विकासवादी इतिहास को उजागर करती हैं, बल्कि पौराणिक कथाओं के माध्यम से इसका गुणगान भी करती है।

- भारत कई अरब वर्षों में आकार लेने वाले विविध भूवैज्ञानिक परिदृश्य का धनी देश है। इसका विस्तार भव्य पर्वत शिखरों से लेकर विशाल तटीय मैदानों के रूप में देखा जा सकता है। विभिन्न प्रकार की चट्टानों, खनिजों और जीवाश्म समूहों से युक्त ये भूवैज्ञानिक विशेषताएं वैज्ञानिक व्याख्याओं के माध्यम से भारत के न केवल समृद्ध विकासवादी इतिहास को उजागर करती हैं, बल्कि पौराणिक कथाओं के माध्यम से इसका गुणगान भी करती है।

- पर्यावरण जागरूकता के लिए प्राकृतिक शिक्षणशालाएँ

- भू-वैज्ञानिक धरोहर स्थल प्राकृतिक शिक्षणशालाओं के रूप में कार्य कर सकते हैं, जो पर्यावरण जागरूकता और वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ावा देते हैं। अतः एक उत्तरदायी भू-पर्यटन के विकास से स्थानीय समुदायों के लिए आय के स्रोत उत्पन्न हो सकते हैं और सतत विकास को प्रोत्साहन मिल सकता है। इसके अलावा यह एक महत्वपूर्ण गैर-सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे संरक्षित करने की नितांत आवश्यकता है।

- भू-वैज्ञानिक धरोहर स्थल प्राकृतिक शिक्षणशालाओं के रूप में कार्य कर सकते हैं, जो पर्यावरण जागरूकता और वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ावा देते हैं। अतः एक उत्तरदायी भू-पर्यटन के विकास से स्थानीय समुदायों के लिए आय के स्रोत उत्पन्न हो सकते हैं और सतत विकास को प्रोत्साहन मिल सकता है। इसके अलावा यह एक महत्वपूर्ण गैर-सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे संरक्षित करने की नितांत आवश्यकता है।

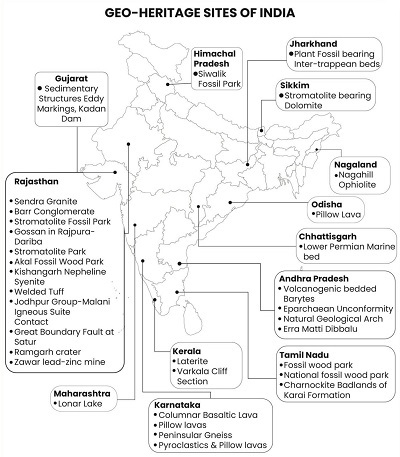

- भारत में मान्यता प्राप्त और संरक्षित भू-वैज्ञानिक धरोहर स्थल

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और संबंधित राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले इन सभी भू-वैज्ञानिक धरोहर स्थलों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसे संरक्षित भी किया जाता है। वर्तमान में, भारत 34 राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक धरोहर स्मारक स्थलों का घर है। इनमें से मेघालय की मावमलुह गुफा, असम का माजुली द्वीप और त्रिपुरा का चाबिमुरा विशेषतः उल्लेखनीय हैं, जिनमें से प्रत्येक क्षेत्र के अपने भूवैज्ञानिक इतिहास हैं और यह एक सांस्कृतिक महत्व की अनूठी जानकारी प्रदान करता है।

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और संबंधित राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले इन सभी भू-वैज्ञानिक धरोहर स्थलों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसे संरक्षित भी किया जाता है। वर्तमान में, भारत 34 राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक धरोहर स्मारक स्थलों का घर है। इनमें से मेघालय की मावमलुह गुफा, असम का माजुली द्वीप और त्रिपुरा का चाबिमुरा विशेषतः उल्लेखनीय हैं, जिनमें से प्रत्येक क्षेत्र के अपने भूवैज्ञानिक इतिहास हैं और यह एक सांस्कृतिक महत्व की अनूठी जानकारी प्रदान करता है।

भूवैज्ञानिक संरक्षण में चुनौतियाँ

- शहरीकरण और खनन

- वैश्विक प्रगति के बावजूद भूवैज्ञानिक संरक्षण के क्षेत्र में, भारत अपने भू-धरोहर को संरक्षित रख पाने में काफी पीछे है। कई जीवाश्म-समृद्ध स्थल शहरी विकास और विनाशकारी खनन गतिविधियों के कारण नष्ट हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि केवल खनन कार्य भारत के कुल भूभाग के 10% से अधिक भाग को प्रभावित करता है, जो पर्यावरण पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव की गंभीरता को रेखांकित करता है।

- वैश्विक प्रगति के बावजूद भूवैज्ञानिक संरक्षण के क्षेत्र में, भारत अपने भू-धरोहर को संरक्षित रख पाने में काफी पीछे है। कई जीवाश्म-समृद्ध स्थल शहरी विकास और विनाशकारी खनन गतिविधियों के कारण नष्ट हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि केवल खनन कार्य भारत के कुल भूभाग के 10% से अधिक भाग को प्रभावित करता है, जो पर्यावरण पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव की गंभीरता को रेखांकित करता है।

- जलवायु परिवर्तन और अवैज्ञानिक प्रबंधन

- बढ़ते समुद्री जल स्तर और अत्यधिक मौसमी घटनाएं तटीय भू-धरोहर और संवेदनशील भूवैज्ञानिक संरचनाओं के लिए एक खतरा हैं। अपर्याप्त प्रबंधन प्रथाओं से इन स्थलों पर कटाव, प्रदूषण और मूल्यवान वैज्ञानिक डेटा की हानि हो सकती है।

- बढ़ते समुद्री जल स्तर और अत्यधिक मौसमी घटनाएं तटीय भू-धरोहर और संवेदनशील भूवैज्ञानिक संरचनाओं के लिए एक खतरा हैं। अपर्याप्त प्रबंधन प्रथाओं से इन स्थलों पर कटाव, प्रदूषण और मूल्यवान वैज्ञानिक डेटा की हानि हो सकती है।

- अनदेखे भूवैज्ञानिक वैभव

- यद्यपि भारत में मौजूद भूवैज्ञानिक विशेषताएं, देश के भूवैज्ञानिक विकास का रहस्योद्घाटन करती हैं, फिर भी निकट भविष्य में उन्हें कई प्राकर के जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश में स्थित 1.5 से 2.5 अरब वर्ष पुराना धाला उल्कापिंड से निर्मित गड्ढा, पृथ्वी के आकाशीय टक्कर का प्रमाण है, लेकिन यह स्थल अभी भी उपेक्षित है। इसी प्रकार, महाराष्ट्र में मौजूद लोनावारा गड्ढे को पहले लगभग 50,000 वर्ष पुराना माना जाता था, लेकिन अब अनुमान लगाया जाता है कि यह लगभग 576,000 वर्ष पहले बना था।

- यद्यपि भारत में मौजूद भूवैज्ञानिक विशेषताएं, देश के भूवैज्ञानिक विकास का रहस्योद्घाटन करती हैं, फिर भी निकट भविष्य में उन्हें कई प्राकर के जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश में स्थित 1.5 से 2.5 अरब वर्ष पुराना धाला उल्कापिंड से निर्मित गड्ढा, पृथ्वी के आकाशीय टक्कर का प्रमाण है, लेकिन यह स्थल अभी भी उपेक्षित है। इसी प्रकार, महाराष्ट्र में मौजूद लोनावारा गड्ढे को पहले लगभग 50,000 वर्ष पुराना माना जाता था, लेकिन अब अनुमान लगाया जाता है कि यह लगभग 576,000 वर्ष पहले बना था।

- भारत में भू-संरक्षण कानून का अभाव

- अन्य बातों के विपरीत, जैव विविधता संरक्षण के लिए उपलब्ध मजबूत प्रबंधकीय ढांचे के बावजूद, भारत में भू-धरोहर संरक्षण के लिए विशिष्ट कानून का अभाव है। हालांकि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने 34 भूवैज्ञानिक स्मारकों की पहचान की है, लेकिन उसके पास संरक्षण उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने का नियामक प्राधिकरण अभी भी अपर्याप्त है।

- अन्य बातों के विपरीत, जैव विविधता संरक्षण के लिए उपलब्ध मजबूत प्रबंधकीय ढांचे के बावजूद, भारत में भू-धरोहर संरक्षण के लिए विशिष्ट कानून का अभाव है। हालांकि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने 34 भूवैज्ञानिक स्मारकों की पहचान की है, लेकिन उसके पास संरक्षण उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने का नियामक प्राधिकरण अभी भी अपर्याप्त है।

- ढुलमल संरक्षण प्रयास

- वर्ष 2009 में प्रस्तावित राष्ट्रीय धरोहर स्थल आयोग तथा 2022 के मसौदा भू-धरोहर स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक जैसे प्रयास इस क्षेत्र में भारत के छिटपुट प्रयासों को दर्शाते हैं। हालांकि, ये प्रयास अक्सर नौकरशाही बाधाओं और अपर्याप्त राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाते हैं।

- वर्ष 2009 में प्रस्तावित राष्ट्रीय धरोहर स्थल आयोग तथा 2022 के मसौदा भू-धरोहर स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक जैसे प्रयास इस क्षेत्र में भारत के छिटपुट प्रयासों को दर्शाते हैं। हालांकि, ये प्रयास अक्सर नौकरशाही बाधाओं और अपर्याप्त राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाते हैं।

वैश्विक भू-संरक्षण के प्रयास

- यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क

- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कनाडा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों ने यूनेस्को के जियोपार्कों आधारित दिशानिर्देशों द्वारा स्वयं को निर्देशित करते हुए भू-वैज्ञानिक धरोहर स्थलों को राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में नामित किया है। वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा स्थापित, ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क भू-संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक उदाहरण है।

- ये निर्दिष्ट क्षेत्र अद्वितीय भूवैज्ञानिक धरोहर वाले क्षेत्रों के सतत विकास को बढ़ावा देते हैं। ये स्थल न केवल अद्वितीय भूवैज्ञानिक विशेषताओं को संरक्षित करते हैं, बल्कि जनता को उनके भूवैज्ञानिक महत्व के बारे में भी शिक्षित करते हैं। ये भूवैज्ञानिक संरक्षण को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के साथ एकीकृत करते हैं, भू-पर्यटन और शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। जून 2024 तक, 48 देशों में 213 से अधिक यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क नामित हो चुके हैं, जो भूवैज्ञानिक महत्ता के लिए सार्वजनिक प्रोत्साहन को बढ़ावा देते हैं।

- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कनाडा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों ने यूनेस्को के जियोपार्कों आधारित दिशानिर्देशों द्वारा स्वयं को निर्देशित करते हुए भू-वैज्ञानिक धरोहर स्थलों को राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में नामित किया है। वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा स्थापित, ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क भू-संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक उदाहरण है।

- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN):

- प्रकृति संरक्षण पर एक वैश्विक प्राधिकरण, IUCN, भूविविधता के महत्व को मान्यता देता है। इसके विश्व धरोहर कार्यक्रम में उत्कृष्ट भूवैज्ञानिक महत्व वाले प्राकृतिक धरोहर स्थल शामिल हैं, जैसे कि अमेरिका में ग्रैंड कैन्यन राष्ट्रीय उद्यान आदि । IUCN भूवैज्ञानिक स्थलों के प्रबंधन और व्यापक संरक्षण रणनीतियों के तहत इस स्थलों को शामिल करता है। इसके लिए वह सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने हेतु सदस्य सरकारों और अन्य संगठनों के साथ सहयोग भी करता है।

- प्रकृति संरक्षण पर एक वैश्विक प्राधिकरण, IUCN, भूविविधता के महत्व को मान्यता देता है। इसके विश्व धरोहर कार्यक्रम में उत्कृष्ट भूवैज्ञानिक महत्व वाले प्राकृतिक धरोहर स्थल शामिल हैं, जैसे कि अमेरिका में ग्रैंड कैन्यन राष्ट्रीय उद्यान आदि । IUCN भूवैज्ञानिक स्थलों के प्रबंधन और व्यापक संरक्षण रणनीतियों के तहत इस स्थलों को शामिल करता है। इसके लिए वह सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने हेतु सदस्य सरकारों और अन्य संगठनों के साथ सहयोग भी करता है।

- अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान संघ (IUGS):

- भूवैज्ञानिक समाजों का यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन भू-धरोहर संरक्षण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। IUGS भू-विज्ञान संबंधी शिक्षा पर भू-संरक्षण को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में एकीकृत करने के लिए कार्य करता है, जो पृथ्वी की भूवैज्ञानिक विरासत को संरक्षित करने के लिए समर्पित एक पीढ़ी को बढ़ावा देता है। ये जियोपार्कों और भू-धरोहर सूची के विकास का समर्थन करते हैं, साथ ही संरक्षित भूवैज्ञानिक स्थलों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाते हैं।

- भूवैज्ञानिक समाजों का यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन भू-धरोहर संरक्षण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। IUGS भू-विज्ञान संबंधी शिक्षा पर भू-संरक्षण को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में एकीकृत करने के लिए कार्य करता है, जो पृथ्वी की भूवैज्ञानिक विरासत को संरक्षित करने के लिए समर्पित एक पीढ़ी को बढ़ावा देता है। ये जियोपार्कों और भू-धरोहर सूची के विकास का समर्थन करते हैं, साथ ही संरक्षित भूवैज्ञानिक स्थलों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाते हैं।

- भू-संरक्षण शोध

- अनुसंधान का यह एक विस्तृत निकाय है, जो भू-संरक्षण के वैज्ञानिक आधारों को समझने पर केंद्रित है। इस शोध का लक्ष्य भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों की पहचान करना और उनका मानचित्रण करना है। यह खदान, बुनियादी ढांचे के विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे भू-धरोहर के लिए खतरों का आकलन करता है। इस सन्दर्भ में शोधकर्ता आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए भूवैज्ञानिक स्थलों के प्रबंधन और संरक्षण हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास करते हैं।

- अनुसंधान का यह एक विस्तृत निकाय है, जो भू-संरक्षण के वैज्ञानिक आधारों को समझने पर केंद्रित है। इस शोध का लक्ष्य भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों की पहचान करना और उनका मानचित्रण करना है। यह खदान, बुनियादी ढांचे के विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे भू-धरोहर के लिए खतरों का आकलन करता है। इस सन्दर्भ में शोधकर्ता आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए भूवैज्ञानिक स्थलों के प्रबंधन और संरक्षण हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास करते हैं।

व्यापक संरक्षण उपायों की आवश्यकता

- नीति और विधान

-

- भू-वैज्ञानिक धरोहर स्थल के संरक्षण उपायों में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए, भारत को तत्काल भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा चिन्हित किए गए, वर्तमान 34 स्थलों से परे सभी संभावित भू-स्थलों की सूची का विस्तार करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही वर्ष 2002 के जैव विविधता अधिनियम के समान समर्पित भू-संरक्षण विधान को अधिनियमित करना चाहिए।

- भू-धरोहर के प्रबंधन में स्वतंत्रता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय भू-संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए।

- भू-वैज्ञानिक धरोहर स्थल के संरक्षण उपायों में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए, भारत को तत्काल भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा चिन्हित किए गए, वर्तमान 34 स्थलों से परे सभी संभावित भू-स्थलों की सूची का विस्तार करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही वर्ष 2002 के जैव विविधता अधिनियम के समान समर्पित भू-संरक्षण विधान को अधिनियमित करना चाहिए।

- सूचीकरण और मानचित्रण

- सूचित संरक्षण योजना के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय भू-धरोहर सूची बनाना जो भूवैज्ञानिक स्थलों का मानचित्रण और दस्तावेजीकरण करे, आवश्यक है।

- सूचित संरक्षण योजना के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय भू-धरोहर सूची बनाना जो भूवैज्ञानिक स्थलों का मानचित्रण और दस्तावेजीकरण करे, आवश्यक है।

- संस्थागत सुदृढ़ीकरण

- संरक्षण उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संबंधित सरकारी एजेंसियों की क्षमता निर्माण करना और समर्पित भू-धरोहर संरक्षण इकाइयाँ स्थापित करना आवश्यक है।

- संरक्षण उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संबंधित सरकारी एजेंसियों की क्षमता निर्माण करना और समर्पित भू-धरोहर संरक्षण इकाइयाँ स्थापित करना आवश्यक है।

- समुदाय सहभागिता

- स्थानीय समुदायों को भू-धरोहर संरक्षण प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए। उनके पारंपरिक ज्ञान और प्रथाएं अमूल्य संपत्ति हो सकती हैं।

- स्थानीय समुदायों को भू-धरोहर संरक्षण प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए। उनके पारंपरिक ज्ञान और प्रथाएं अमूल्य संपत्ति हो सकती हैं।

- जन जागरूकता अभियान

- भू-धरोहर पर प्रभाव को कम करने वाले सतत विकास कार्यों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। शैक्षिक कार्यक्रमों, मीडिया अभियानों और भू-पर्यटन पहलों के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाना भू-धरोहर के लिए सराहना और उत्तरदायी व्यवहार को बढ़ावा दे सकता है।

- भू-धरोहर पर प्रभाव को कम करने वाले सतत विकास कार्यों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। शैक्षिक कार्यक्रमों, मीडिया अभियानों और भू-पर्यटन पहलों के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाना भू-धरोहर के लिए सराहना और उत्तरदायी व्यवहार को बढ़ावा दे सकता है।

निष्कर्ष:

- भारत की भू-वैज्ञानिक धरोहर वैज्ञानिक अनुसंधान और सार्वजनिक शिक्षा की आधारशिला है। इसके संरक्षण के लिए तत्काल और समेकित कार्रवाई आवश्यक है। भू-संरक्षण प्रयासों को प्राथमिकता देने से आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की अमूल्य भू-वैज्ञानिक विरासत संरक्षित होगी। इससे उनकी धरती के वैज्ञानिक चमत्कारों के प्रति गहन ज्ञान और प्रशंसा का विकास होगा। भू-विरासत संरक्षण को अपनाकर भारत वैश्विक भू-वैज्ञानिक विविधता और ज्ञान के अग्रणी संरक्षक के रूप में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर सकता है।

|

यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न:

|

स्रोत: द हिंदू