संदर्भ:

भारत की कारागार प्रणाली, जो कि आपराधिक न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, आज भी भीड़भाड़, स्टाफ की कमी, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं, और मौलिक मानव अधिकारों की उपेक्षा जैसी समस्याओं से जूझ रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के हालिया हस्तक्षेप और गृह मंत्रालय व 'प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया' के आंकड़े इस प्रणाली में व्यापक सुधारों की तात्कालिक आवश्यकता को दर्शाते हैं। अप्रैल 2025 में, NHRC ने विभिन्न जेलों में विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को हो रही गंभीर कठिनाइयों का स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से विस्तृत रिपोर्ट की मांग की।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हस्तक्षेप: जवाबदेही की ओर एक कदम

एनएचआरसी ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को चार सप्ताह के भीतर विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिनमें शामिल हैं:

- महिला कैदियों की संख्या, जिनमें उनके साथ रहने वाले बच्चे भी शामिल हैं

- दोषी और विचाराधीन महिला कैदियों की संख्या

- ऐसे पुरुष और महिला विचाराधीन कैदियों की संख्या जो एक वर्ष से अधिक समय से जेल में हैं

इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और कैदियों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के अधिकारों की रक्षा करना है। महिला कैदी, जो अक्सर अस्वच्छ परिस्थितियों में रहती हैं और जिन्हें स्वच्छ जल, उचित भोजन या कानूनी सहायता नहीं मिलती, विशेष कठिनाइयों का सामना करती हैं। मानसिक तनाव, हिंसा की आशंका, व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी और पुनर्वास के अवसरों की सीमितता जैसे अतिरिक्त मुद्दे भी सामने आए हैं।

कानूनी ढांचा और जेल प्रशासन

'प्रिज़न्स एक्ट, 1894' के अनुसार, जेल वह स्थान है जिसे राज्य सरकार द्वारा कैदियों की हिरासत के लिए अधिसूचित किया गया हो। भारत में जेलें निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत हैं:

- तालुका स्तर पर उप-जेलें

- जिला स्तर पर जिला जेलें

- क्षेत्रीय या रेंज स्तर पर केंद्रीय जेलें

हालांकि इस पदानुक्रमिक ढांचे के बावजूद, प्रशासन में असंगतियां और कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन में असमानता गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं।

भारतीय जेलों की प्रमुख समस्याएं

1. भीड़भाड़ और निम्न स्तर की जीवन स्थितियाँ

भीड़भाड़ एक प्रमुख समस्या है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय औसतन क्षमता से 118% ज्यादा थी, और 21 राज्य व केंद्रशासित प्रदेश 100% से अधिक अधिभोग दर पार कर चुके थे। ट्रांसजेंडर कैदियों की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है, जिनकी अधिभोग दर 636.4% थी। यह दबाव न केवल बुनियादी ढांचे पर पड़ता है, बल्कि कैदियों की समग्र भलाई पर भी प्रभाव डालता है।

- स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाएं: भीड़भाड़ वाली जेलों में स्वच्छता की स्थिति खराब होती है और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होतीं, जिससे वे शारीरिक और मानसिक रोगों के केंद्र बन जाती हैं। महिलाएं, विशेषकर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं, पोषण और चिकित्सा देखभाल की कमी के कारण अधिक जोखिम में रहती हैं।

- भेदभावपूर्ण व्यवहार: सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले कैदियों के साथ अक्सर पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण उन्हें बुनियादी सेवाएं भी नहीं मिल पातीं, जिससे वे शोषण के अधिक शिकार होते हैं।

- अप्राकृतिक मृत्यु: अप्राकृतिक मौतों की रिपोर्टें प्रणाली की खामियों को उजागर करती हैं। वर्ष 2020 में 189 अप्राकृतिक मौतों में से 156 आत्महत्याएं थीं, जबकि अन्य की वजह हत्या, दुर्घटनाएं और हमले बताए गए—जो कारावास के मानसिक दबाव और अपर्याप्त निगरानी को दर्शाते हैं।

2. विचाराधीन कैदियों और न्यायिक लंबित मामलों का अत्यधिक होना:

'प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2020' के अनुसार, विचाराधीन कैदी लगभग 75% जेल आबादी का हिस्सा हैं, जो 2019 की तुलना में 11.7% की वृद्धि है। अधिकांश विचाराधीन कैदी जिला जेलों (50%), उसके बाद केंद्रीय जेलों (36.1%) और उप-जेलों (11.9%) में हैं।

न्यायिक प्रक्रियाओं में देरी इस समस्या को और बढ़ा देती है। मई 2022 तक, भारत की अदालतों में 4.7 करोड़ से अधिक मामले लंबित थे, जिनमें अधिकांश निचली अदालतों में थे। मुकदमों के निपटारे में देरी के कारण विचाराधीन कैदियों की अवधि लंबी होती जाती है, जिससे भीड़भाड़ और अधिक बढ़ती है।

3. ढांचागत कमी और पुनर्वास पर ध्यान की कमी

भारत की कारागार प्रणाली में सुधारात्मक दृष्टिकोण का अभाव है। व्यावसायिक और कौशल विकास कार्यक्रमों की कमी के कारण अधिकांश कैदी रिहाई के बाद समाज में पुनः जुड़ने में असफल रहते हैं। स्टाफ की कमी इस स्थिति को और गंभीर बनाती है। वर्ष 2020 में जेल कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 87,961 थी, जबकि वास्तव में केवल 61,296 कर्मचारी कार्यरत थे, जिससे मौजूदा स्टाफ पर अत्यधिक बोझ पड़ता है और कैदियों के प्रबंधन की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

सरकारी उपाय और सुधार रणनीतियाँ:

1. मॉडल प्रिजन मैनुअल, 2016

जेल प्रबंधन को मानकीकृत करने के लिए शुरू किया गया था, जिसमें निम्नलिखित पर जोर दिया गया:

• विचाराधीन समीक्षा समितियाँ

• कानूनी सहायता और जेल में आने वाले अधिवक्ताओं का पैनल तैयार करना

• महिला अनुकूल बुनियादी ढांचा

• कानूनी साक्षरता कार्यक्रम और वार्षिक ऑडिट

2. जेल आधुनिकीकरण योजना (2002–03)

एक केंद्रीय पहल जिसका उद्देश्य जेल के ढांचे का नवीनीकरण करना, स्वच्छता में सुधार करना और कर्मचारियों के प्रशिक्षण को बढ़ाना था ताकि समग्र जेल विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

3. ई-प्रिज़न्स प्रोजेक्ट

गृह मंत्रालय के तहत डिजिटलरण की पहल, जिसमें कैदी सूचना प्रबंधन प्रणाली (PIMS) शामिल है, जो डाटा प्रबंधन और न्यायिक समन्वय को बेहतर बनाती है।

4. विचाराधीन कैदियों के लिए जमानत सुधार

268वीं विधि आयोग की रिपोर्ट (2017) ने सुझाव दिया कि जिन विचाराधीन कैदियों ने अधिकतम सजा (जो सात साल तक दंडनीय हो) के एक-तिहाई हिस्से की अवधि जेल में काट ली है, उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।

5. छोटे अपराधों के लिए विशेष न्यायालय

तीन साल तक दंडनीय छोटे अपराधों से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना की गई है, जिससे न्यायिक बोझ कम हो और जेलों में भीड़ घटे।

6. जेल कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने जेल कर्मचारियों के लिए नियमित और संवेदनशीलता-आधारित प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि कैदियों के साथ मानवीय और भेदभावरहित व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके।

7. कैदियों के लिए कौशल विकास

पुनर्वास कार्यक्रमों का उद्देश्य कैदियों को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना है। इसके साथ ही, जेलों में मिलने वाली मजदूरी को वैश्विक मानकों के अनुरूप संशोधित करने की मांग भी उठी है ताकि श्रम में सम्मान सुनिश्चित किया जा सके।

8. खुली जेलें

ऐसी जेलें जहां अच्छे व्यवहार वाले दोषियों को कृषि या व्यावसायिक कार्य करने की अनुमति दी जाती है और उन पर न्यूनतम निगरानी रखी जाती है। ये पुनर्वास में प्रभावी साबित हुई हैं।

9. मुल्ला समिति की सिफारिशें

अखिल भारतीय जेल सुधार समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की थीं:

• राष्ट्रीय जेल आयोग की स्थापना

• किशोरों के लिए अलग व्यवस्था

• कमजोर कैदियों की देखभाल और पुनर्वास पर केंद्रित कानून बनाना

10. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) उपकरणों का उपयोग

मुकदमों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और FASTER (Fast and Secured Transmission of Electronic Records) प्रणाली जैसी तकनीकी पहलों ने कानूनी संचार की गति और विश्वसनीयता में सुधार किया है।

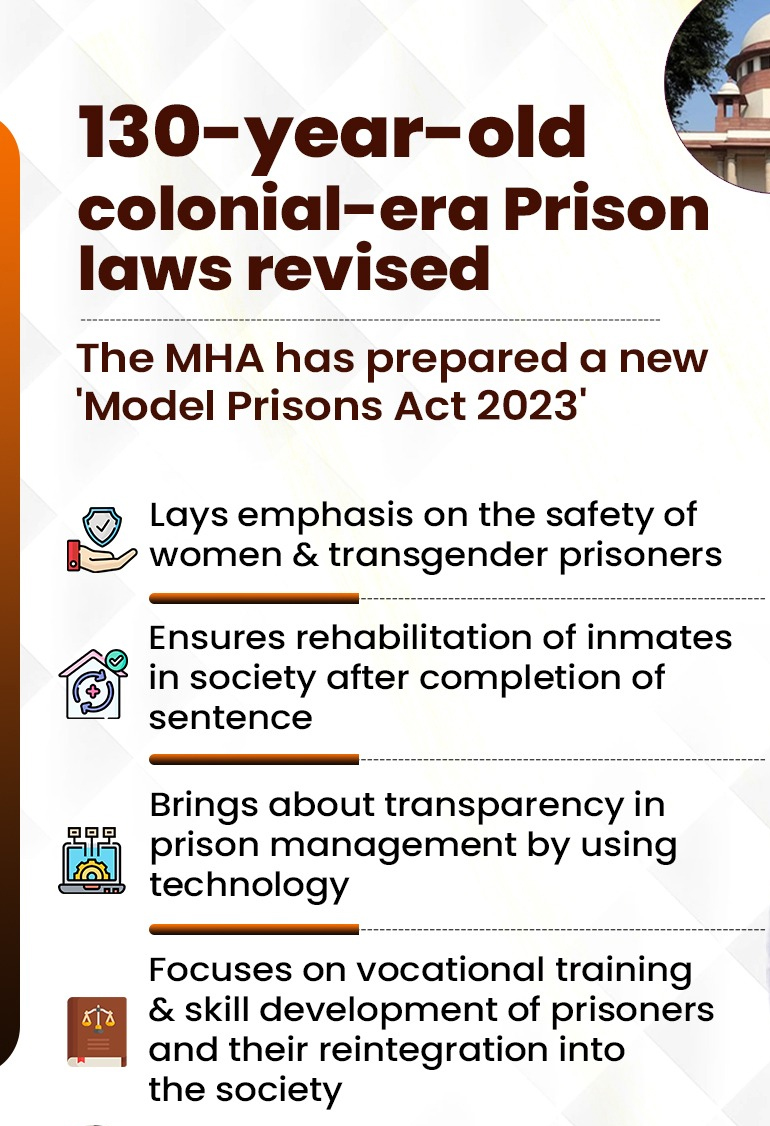

11. मॉडल प्रिजन एक्ट, 2023

जेल संचालन को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से लाया गया है, जिसमें प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं:

• महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान

• व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास पर जोर

• पैरोल या फर्लो के दौरान इलेक्ट्रॉनिक निगरानी

हालांकि, गोपनीयता और सामाजिक कलंक—विशेषकर हाशिए पर रहने वाले वर्गों के बीच—को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

12. जाति आधारित श्रम पर न्यायिक निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में जेलों में जाति आधारित श्रम आवंटन को असंवैधानिक घोषित किया, इसे संविधान के अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन बताया। यह ऐतिहासिक फैसला संस्थागत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

निष्कर्ष

भारत की जेल व्यवस्था व्यापक सामाजिक और कानूनी कमियों का परिणाम है। एनएचआरसी का सक्रिय हस्तक्षेप जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण क्षण है। फिर भी, स्थायी सुधार के लिए केवल नीतियां ही नहीं, बल्कि निरंतर क्रियान्वयन, बुनियादी ढांचे में निवेश और न्यायिक समन्वय आवश्यक है। दंडात्मक और उपेक्षापूर्ण प्रथाओं के स्थान पर एक ऐसा तंत्र स्थापित करना होगा जो सम्मान, पुनर्वास और न्याय पर आधारित हो। तभी कारावास का वास्तविक सुधार पूरा हो सकेगा।

| Main question: "भारतीय जेलों की स्थिति व्यापक रूप से सामाजिक और कानूनी कमियों को दर्शाती है।" इस कथन के संदर्भ में भारतीय जेलों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और संस्थागत सुधारों के माध्यम से किए गए प्रयासों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। |