2025 में जब भारत और चीन अपने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे कर रहा है, तो यह केवल एक औपचारिक अवसर नहीं होगा। यह मील का पत्थर ऐसे समय पर आ रहा है जब एशिया और पूरी दुनिया में भू-राजनीतिक परिस्थितियाँ तेज़ी से बदल रही हैं। 1950 में आपसी मान्यता और एशियाई एकजुटता के वादे के साथ शुरू हुए संबंध अब कई परतों वाले हो चुके हैं जहाँ एक ओर सीमा विवाद हैं, वहीं दूसरी ओर गहरी आर्थिक निर्भरता, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और कुछ हद तक सहयोग भी देखने को मिलता है। आज भारत-चीन के बीच का रिश्ता "प्रतिस्पर्धी सह-अस्तित्व" (competitive coexistence) के रूप में जाना जाता है, जो 21वीं सदी की उनकी आपसी रणनीति की पहचान बन गया है।

इतिहास और विकास की कहानी:

- भारत, चीन की पीपुल्स रिपब्लिक को मान्यता देने वाला पहला गैर-कम्युनिस्ट देश था। शुरुआती दिनों में दोनों देशों ने पैन-एशियाई सोच और गुटनिरपेक्षता को अपनाया। 1954 में पंचशील समझौते ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की दिशा में उम्मीद जगाई। लेकिन यह आशावाद ज़्यादा समय तक टिक नहीं सका।

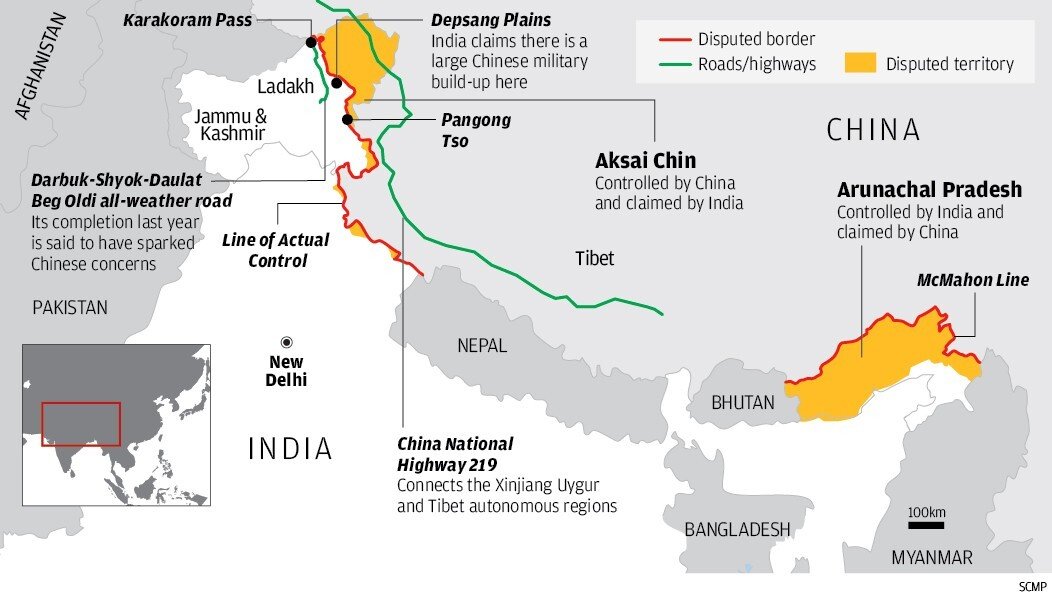

1962 में अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश (जिसे चीन दक्षिण तिब्बत कहता है) को लेकर भारत-चीन युद्ध हुआ, जिसने आपसी भरोसे को तोड़ दिया। यह युद्ध आज भी दोनों देशों के रिश्तों की नींव पर एक स्थायी छाया की तरह मौजूद है। - इसके बाद से ही वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) को लेकर विवाद बना रहा है, खासकर पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में। 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प, जिसमें 20 भारतीय और कम से कम 4 चीनी सैनिक मारे गए, एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। इसके बाद भारत की चीन नीति में एक स्पष्ट बदलाव आया—अब संबंध सैन्य तैयारी, क्षेत्रीय संप्रभुता और दीर्घकालिक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के आधार पर तय होते हैं।

भारतीय विदेश नीति में चीन की भूमिका:

आज चीन भारत की विदेश और सुरक्षा नीति को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा बाहरी कारक बन चुका है। भारत का हर बड़ा फैसला—चाहे वह हिमालयी इलाकों में आधारभूत ढाँचे का निर्माण हो, हिंद महासागर में नौसैनिक गतिविधियाँ हों, या क्षेत्रीय संगठनों में भागीदारी—कहीं न कहीं चीन की गतिविधियों और रणनीति से जुड़ा होता है।

- सैन्य तैयारी: पूर्वी लद्दाख में अब भारत के करीब 60,000 सैनिक स्थायी रूप से तैनात हैं। दोनों देशों ने सीमा पर बड़े स्तर पर बुनियादी ढाँचे का विकास किया है—चीन ने अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड के ज़रिए और भारत ने रणनीतिक सड़कें, पुल और लॉजिस्टिक्स तैयार कर जवाब दिया है।

- सीमा विवाद की स्थिति: अब तक कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक बातचीत हो चुकी है, लेकिन ज़मीनी हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। चीन अब भी प्रमुख विवादित क्षेत्रों से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि भारत अप्रैल 2020 की स्थिति को बहाल किए बिना सामान्य संबंधों की बहाली को अस्वीकार करता है।

- आर्थिक जुड़ाव और निर्भरता

रणनीतिक तनावों के बावजूद भारत-चीन व्यापारिक संबंध मज़बूती से बने हुए हैं। इसका कारण यह है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक निर्भरता संरचनात्मक है, यानी इसे पूरी तरह से तोड़ना आसान नहीं है। - व्यापार का आँकड़ा: वित्त वर्ष 2024–25 में दोनों देशों के बीच व्यापार $115 अरब डॉलर से अधिक रहा, जिसमें भारत का व्यापार घाटा लगभग $100 अरब डॉलर था।

मुख्य क्षेत्रों में निर्भरता:

- फार्मा क्षेत्र: भारत की दवाओं में इस्तेमाल होने वाले 60–70% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स (APIs) चीन से आते हैं।

- इलेक्ट्रॉनिक्स: स्मार्टफोन और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले लगभग 80% पुर्जे चीन से आयात होते हैं।

- सौर ऊर्जा: भारत में उपयोग होने वाले 80–90% सोलर पैनल चीन से आते हैं।

भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत कई कदम उठाए हैं, जिससे घरेलू निर्माण को बढ़ावा मिले। लेकिन निकट भविष्य में चीन से पूरी तरह आर्थिक दूरी बनाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार आपूर्ति श्रृंखला को विविध बनाने और रणनीतिक क्षेत्रों में जोखिम को कम करने की दिशा में काम कर रही है।

दक्षिण एशिया: एक नया रणनीतिक रणभूमि

चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत के पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र को सीधी चुनौती दे रही है:

रणनीतिक आधारभूत परियोजनाएँ:

- श्रीलंका: बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत हंबनटोटा बंदरगाह को 99 वर्षों के लिए लीज़ पर लेना।

- नेपाल: पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और अन्य BRI-संलग्न बुनियादी ढांचे का निर्माण।

- मालदीव: आवास और संपर्क परियोजनाओं में भारी चीनी निवेश।

भारत के जवाबी कदम:

- विकास सहायता और क्षमता निर्माण में वृद्धि।

- आपातकालीन राहत में नेतृत्व (जैसे भूकंप और महामारी के दौरान सहायता)।

- रक्षा सहयोग और रियायती ऋण की पेशकश को बढ़ाना।

हालांकि भारत ने कई प्रयास किए हैं, लेकिन चीन की "चेकबुक डिप्लोमेसी" (पैसे के बल पर प्रभाव बढ़ाना) और सूचनात्मक प्रभाव अभियानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत को अब केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि संस्थागत और जनता-आधारित क्षेत्रीय रणनीति अपनानी होगी।

बांग्लादेश का कारक और भू-राजनीतिक असर:

- विवादास्पद बयान: हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने चीन में कहा कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र “लैंडलॉक्ड” यानी चारों ओर ज़मीन से घिरा हुआ है। यह बात भले ही भूगोल के हिसाब से सही हो, लेकिन इसे चीन में कहना भारत के लिए कूटनीतिक तौर पर चुभने वाली बात मानी गई।

- रणनीतिक खतरा: बांग्लादेश ने चीन को ललमोनिरहाट एयरबेस के पास निवेश की अनुमति दी है, जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद नज़दीक है। यह कॉरिडोर भारत के मुख्य हिस्से को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है और देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही अहम इलाका है।

- आर्थिक प्रतिक्रिया: इसके जवाब में भारत ने बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट (RMG) निर्यात के लिए जरूरी ट्रांज़िट सुविधा रोक दी। इससे 2024 में करीब 0.5 अरब डॉलर का व्यापार प्रभावित हुआ और लगभग 4,000 फैक्ट्रियों व 40 लाख मज़दूरों की रोज़ी-रोटी पर असर पड़ा।

इस तनाव का असर BBIN (बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल) कॉरिडोर और BIMSTEC ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान (जिसकी लागत $124 अरब है) पर भी पड़ा है। पहले से ही दक्षिण एशिया में देशों के बीच व्यापार बहुत कम (सिर्फ 5%) होता है, और अब ये योजनाएं और ज़्यादा धीमी हो सकती हैं, जबकि ASEAN जैसे क्षेत्रीय समूहों में यह आंकड़ा 25% तक है।

जल सुरक्षा की चुनौती:

चीन द्वारा यारलुंग त्सांगपो (ब्रह्मपुत्र) नदी पर, अरुणाचल सीमा के पास, बाँध बनाए जाने की योजना ने भारत में चिंता बढ़ा दी है:

• कोई जल-साझाकरण संधि नहीं: पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के विपरीत, भारत और चीन के बीच जल साझा करने को लेकर कोई बाध्यकारी समझौता नहीं है।

• सैन्यीकरण का खतरा: चीन द्वारा एकतरफा जल मोड़ने, डाटा न देने और पारिस्थितिक नुकसान की आशंका बनी रहती है।

• हालिया प्रगति: 2025 में हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने की विशेषज्ञ स्तर की वार्ता फिर से शुरू हुई, लेकिन आपसी भरोसा अभी भी बहुत कम है।

निष्कर्ष:

भारत-चीन राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ केवल भावनात्मक स्मरण का अवसर नहीं, बल्कि रणनीतिक स्पष्टता का क्षण है। इस अस्थिर भू-राजनीतिक दौर में, यह द्विपक्षीय रिश्ता एशिया की स्थिरता या अस्थिरता का निर्धारक तत्व बन गया है।

| मुख्य परीक्षा: दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत की रणनीति को कैसे प्रभावित कर रही है। विश्लेषण कीजिए। |