संदर्भ:

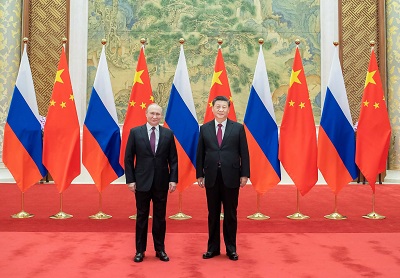

पिछले 11 वर्षों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 40 से अधिक बार द्विपक्षीय बैठकें हो चुकी हैं, जो उनके बीच घनिष्ठ संबंधों का सूचक है। 16-17 मई, 2024 को सम्पन्न हुई उनकी शिखर वार्ता को, द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। यह वार्ता उनके अब तक के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सम्बन्धों में से एक मानी जा रही है। इस समय दोनों देशों का अपने-अपने व्यापक भू-रणनीतिक और भू-आर्थिक प्रभाव हैं और उनकी "नो-लिमिट" सहयोग के वैश्विक परिणाम हैं, विशेष रूप से भारत के लिए, जिसके इन दोनों देशों के साथ जटिल राजनयिक संबंध हैं।

रूस-चीन संबंधों के ऐतिहासिक चरण:

- 19वीं शताब्दी : साम्राज्यवादी विस्तार और जटिल संबंधों की शुरुआत : 19वीं शताब्दी के दौरान, ज़ारशाही रूस ने कमज़ोर चीनि प्रशासन का लाभ उठाते हुए अपने क्षेत्र का विस्तार प्रशांत क्षेत्रों तक कर लिया। जिसके बाद सोवियत संघ ने इन क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखा। यही वह अवधि है जिसे रूस-चीन संबंधों की जटिलता और उनमें लगातार बने रहने वाले विवादों की शुरुआत मानी जाती है।

- प्रारंभिक साम्यवादी युग : सहयोग से तनाव की ओर : 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) की स्थापना के बाद, लगभग एक दशक तक "कॉमिन्टर्न बंधुत्व" कायम रहा। हालाँकि, वैचारिक और भू-राजनीतिक मतभेदों के कारण यह सौहार्द धीरे-धीरे कम होता गया। 1962 में भारत पर चीन के हमले और 1969 में उस्सुरी नदी सीमा विवाद को लेकर हुए सशस्त्र संघर्षों ने इस तनाव को और बढ़ा दिया।

- 1972 : पश्चिम की ओर झुकाव : रूस-चीन संबंधों का चौथा चरण 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की चीन यात्रा के साथ आरंभ हुआ। इस यात्रा का उद्देश्य चीन को सोवियत नेतृत्व वाले पूर्वी गुट से दूर ले जाना था। चीन पश्चिम की ओर झुक गया। उस समय पश्चिम ने देंग शियाओपिंग के "चार आधुनिकीकरण" का समर्थन किया, इस विश्वास के साथ कि आर्थिक समृद्धि चीनी समाज में उदारवादीकरण लाएगी। वर्ष 1989 में तियानमेन दमन के बावजूद, पश्चिम ने चीन के साथ अपनी सहयोगात्मक भागीदारी जारी रखी। इसके अलावा भारी निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बाजार पहुंच और राजनयिक समर्थन प्रदान कर चीन को "विश्व की फैक्ट्री" में बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- सोवियत संघ के बाद का युग : प्रभाव में कमी और नया प्रतिस्पर्धा क्षेत्र : सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस-चीन संबंध कमजोर पड़ गए। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी रूसी संघ ने मध्य एशिया में अपना अधिकांश प्रभाव खो दिया। यह क्षेत्र चीन के साथ भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक नया क्षेत्र बन गया।

- वर्तमान चरण : पश्चिम के विरुद्ध रणनीतिक एकजुटता : रूस-चीन संबंधों का वर्तमान चरण वर्ष 2012 में शुरू हुआ, जब चीन के बढ़ते आक्रामक रुख ने अमेरिका को चिंतित कर दिया। अमेरिका ने चीन के उदय को रोकने के लिए एशिया की ओर रणनीतिक रुख अपनाया और नीतियां लागू कीं। पश्चिम के साथ बढ़ते तनावों ने चीन को रूस के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया।

- वर्ष 2022 के बीजिंग शिखर सम्मेलन के बाद, उन्होंने घोषणा की कि उनके संबंधों की "कोई सीमा नहीं" है। इसके बाद 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण और पश्चिम द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंधों ने रूस को चीन के और करीब ला दिया। पश्चिम के प्रति उनके साझा विरोधी रुख ने द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि की है। व्यापार 2023 में 240 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 26% की वृद्धि है।

बीजिंग शिखर सम्मेलन : प्रमुख परिणाम

- आर्थिक और सैन्य सहयोग: प्रभावशाली व्यापारिक आंकड़ों के बावजूद, शिखर सम्मेलन के उपरांत जारी किया गया 7,000 शब्दों का संयुक्त वक्तव्य; विशिष्ट आर्थिक, वित्तीय और सैन्य सहयोग उपायों पर उल्लेखनीय रूप से मौन रहा। यह मौन पश्चिमी प्रतिबंधों को उकसाने से बचने की रणनीति या रूस और चीन के मध्य अंतर्निहित मतभेदों को छिपाने का प्रयास हो सकता है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका पर रणनीतिक फोकस: संयुक्त वक्तव्य में संयुक्त राज्य अमेरिका की तीव्र आलोचना की गई है। वक्तव्य में अमेरिका पर रूस और चीन दोनों के विरुद्ध "दोहरे नियंत्रण" की नीति अपनाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही, उसकी "इंडो-पैसिफिक रणनीति" को क्षेत्रीय स्थिरता को बाधित करने वाला बताया गया है। यह मास्को और बीजिंग के मध्य कथित अमेरिकी वर्चस्व के विरुद्ध एक स्पष्ट रणनीतिक एकीकरण का संकेत देता है।

अल्पकालिक प्रभाव:

- गहन द्विपक्षीय सहयोग: अल्पावधि में, शिखर सम्मेलन के परिणामस्वरूप रूस और चीन के मध्य विवेकपूर्ण सहयोग में वृद्धि होने की संभावना है। इसमें यूक्रेन में रूसी सैन्य अभियानों के लिए आवश्यक द्वि-उपयोगी सामग्रियों की आपूर्ति शामिल हो सकती है। बदले में, चीन रूसी कच्चे माल, साइबेरिया में खनन अधिकारों और महत्वपूर्ण रूसी प्रौद्योगिकियों, जैसे कि विमानन इलेक्ट्रॉनिक्स, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक पहुंच के लिए बेहतर शर्तों की मांग कर सकता है।

- चीन की रणनीतिक लाभ प्राप्ति: चीन मध्य एशिया पर अपने प्रभाव को मजबूत करने और अनुकूल समझौतों को सुरक्षित करने के लिए रूस की निर्भरता का लाभ उठा सकता है। यूक्रेन संघर्ष का विस्तार रूस को चीन पर आश्रित बनाए रखता है और संयुक्त राज्य अमेरिका को व्यस्त रखता है, जिससे चीन को एशिया में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए अधिक स्वतंत्रता मिलती है।

दीर्घकालिक प्रभाव:

- आर्थिक और भू-राजनीतिक विरोधाभास: दीर्घकालिक परिदृश्य में, रूस और पश्चिम दोनों के साथ चीन की व्यापक सहभागिता अंतर्निहित विरोधाभासों को जन्म देती है, जिन्हें बनाए रखना कठिन हो सकता है। जहाँ चीन पश्चिम के साथ अपने आर्थिक संबंधों से लाभ प्राप्त करता है, वहीं लगातार पश्चिमी दबाव उसे रूस को अधिक स्पष्ट रूप से समर्थन करने के लिए बाध्य कर सकता है, जिससे संभावित रूप से एक नए शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

- वैश्विक ध्रुवीकरण: यह शिखर सम्मेलन वैश्विक ध्रुवीकरण के एक नए युग की शुरुआत का संकेत हो सकता है, जहाँ चीन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् अमेरिका-प्रभुत्व वाले वैश्विक ढाँचे के विकल्प के रूप में एक वैश्विक व्यवस्था का नेतृत्व करेगा। इसके प्रारंभिक संकेतों में ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक और बेल्ट एंड रोड पहल का विस्तार शामिल है। ये संस्थान, जिनमें चीन का महत्वपूर्ण प्रभाव है; का लक्ष्य पश्चिमी वर्चस्व के लिए एक विश्वसनीय वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण करना है।

भारत पर प्रभाव:

- रणनीतिक चुनौतियाँ और अवसर: विकसित हो रहे रूस-चीन संबंधों से भारत के लिए चुनौतियाँ और अवसर दोनों उत्पन्न होते हैं। भारत को रूस-चीन संबंधों के ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए इस चरण की गहराई और स्थायित्व का सूक्ष्म विश्लेषण करना चाहिए। यूक्रेन युद्ध और प्रतिबंधों के कारण रूस की चीन पर निर्भरता और बढ़ गई है, जो मास्को को चीन के समकक्ष भागीदार के रूप में कमजोर बनाती है और रूस पर चीन के संभावित आधिपत्य की आशंका को जन्म देती है।

- रक्षा निर्भरता और रणनीतिक स्वायत्तता: चीन के साथ चल रहे सीमा तनाव के बीच रक्षा आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर भारत को चीनी दबाव के प्रति रूसी संवेदनशीलता के निहितार्थों पर विचार करना चाहिए। यद्यपि भारत रूस का सबसे बड़ा रक्षा बाजार है, परंतु इन आपूर्तियों की विश्वसनीयता संदिग्ध हो सकती है।

- वैश्विक परिदृश्य: वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के संबंध में आरक्षण रखने वाले भारत को यह मूल्यांकन करना चाहिए कि चीन द्वारा प्रस्तावित विकल्प उसके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हैं या नहीं। हाल के दशकों में कठिन परिश्रम से अर्जित भारत की रणनीतिक स्वायत्तता उसे ऐसे विकल्प प्रदान करती है, जिनके लिए अपनी क्षमताओं का लाभ उठाने हेतु एक सूक्ष्म और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

शीत युद्ध के अनुभवों से सीख लेते हुए, यह आवश्यक है कि भारत अपने मूल राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखे और एक स्पष्ट और दूरदर्शी रणनीति तैयार करे। पिछले दौर में उच्च नैतिकता पर बल देने की नीति ने भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास को बाधित किया था। अतः आगामी वैश्विक ध्रुवीकरण के परिप्रेक्ष्य में, भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का लाभ उठाते हुए दीर्घकालिक राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति पर केन्द्रित होना चाहिए। हालाँकि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य निरंतर गतिशील है और नित-नए अवसरों का उदय हो रहा है। भारत को एक कुशल और चुस्त कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जो उसके वैश्विक प्रभाव को अधिकतम करे। इस प्रकार, भारत भविष्य के वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

|

यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न:

|

स्रोत- द हिंदू